原臺灣省生產教育實驗所(土城清水)

| 原臺灣省生產教育實驗所(土城清水) |

| 生產教育實驗所、生教所、仁愛教育實驗所、仁教所、仁愛莊 |

| 1954-1971(民國43-60)年 臺灣省生產教育實驗所 1971-1974(民國60-63)年 臺灣生產教育實驗所 1974-1977(民國63-66)年 臺灣仁愛教育實驗所 1977-1987(民國66-76)年 臺灣警備總司令部仁愛教育實驗所 |

| 感訓機構(無遺構) |

| 新北市後備指揮部 |

| 軍事機關(新建物) |

| 新北市土城區仁愛路 23 號 |

■ 概述 |

侵害人權事件概述 | 臺灣省生產教育實驗所(下稱生教所)為威權統治時期由臺灣省政府設置、情治機關指揮督導之感訓機構。民國40(1951)年7月,臺灣省政府在臺北大直籌設「臺灣省生產教育實驗所籌備處」,43(1954)年7月1日「臺灣省生產教育實驗所」正式成立,為省政府二級機構,由臺灣省保安司令部直接指揮督導感訓工作;60(1971)年正式改隸臺灣警備總司令部,其後名稱屢有更迭。生教所設置目標為「對曾受匪黨蠱惑而誤入歧途之國民,施以感化教育,使其迷途知返,獻身國家」;被拘禁者來源包括依懲治叛亂條例第9條、檢肅匪諜條例第8條第2款規定交付感化者,以及「匪諜」、「罪犯」判處徒刑、執行刑期屆滿,或判處徒刑、宣告緩刑暨受感化教育之宣告、執行期滿經考核有再行感化之必要者。據官方檔案記載,至解嚴前,生教所至少對2,260人實施過感化教育。 臺灣省生產教育實驗所於此設置之營區,使用期間約為民國43至76(1954-1987)年間,負責對依懲治叛亂條例、檢肅匪諜條例等規定交付感化之當事人施以感訓,並於62(1973)年擴增施行對象,對判處有期徒刑、在刑滿前2年之「叛亂犯」實施補強教育,強制思想改造,曾遭關押於此的政治案件當事人包含歐陽劍華、呂昱、盧修一等人。生教所亦為許多女性政治案件當事人的服刑場所,如崔小萍、陳婉真等人。 |

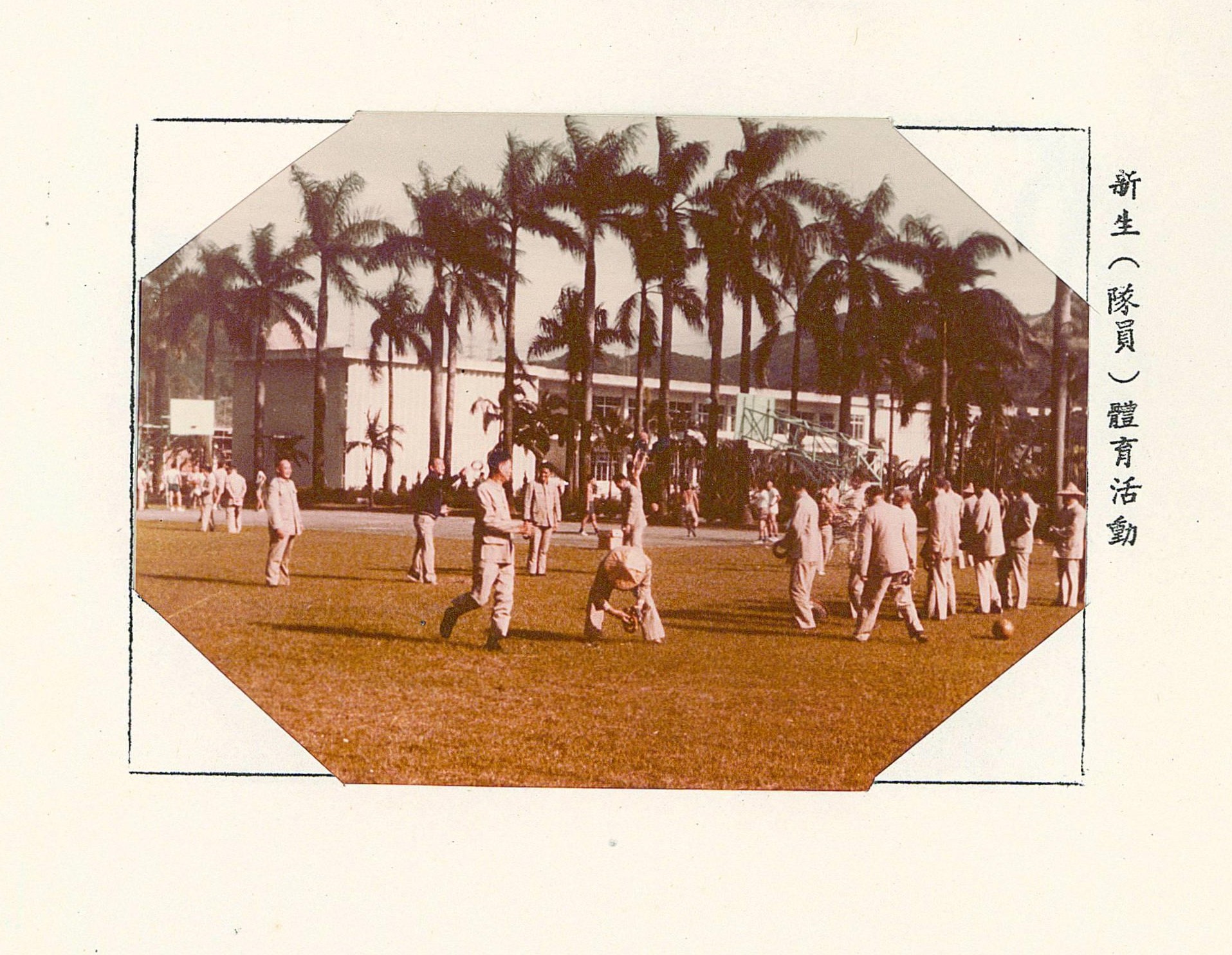

發生地概述 | 此處為臺灣省保安司令部於原臺北縣土城鄉清水坑覓地興建之營區,據民國71(1982)年相關訪談內容及72(1983)年官方檔案記載,營區平面配置大抵呈現中軸布局、井狀分區,中央依序為大門及會客室、仁愛樓、運動場、中正堂和花園,女學員區坐落營區西南角,男學員區則坐落東側中央。東側男學員區和中央花園之間設有教室,東南角則為警備隊區,有中山連、反省室、小型廚房和官兵寢室,而東北角為大廚房。圍牆四角各設內哨1座,東西兩側另立外哨各1座。 民國76(1987)年「臺灣警備總司令部仁愛教育實驗所」因解嚴而裁撤,原址由「臺北縣團管區司令部」進駐,95(2006)年3月1日改為「臺北縣後備指揮部」,100(2011)年1月1日組織調整為「新北市後備指揮部」使用迄今。生產教育實驗所及後期仁愛教育實驗所時期所使用之營舍,多已不存。 |

審定理由及法令依據 | 經查白色恐怖期間,臺灣省生產教育實驗所之設立係以思想改造為目的,對政治異議者進行思想檢查,並透過生產教育進行勞動改造,而徒刑執行期滿者尚需經考核通過方可出獄,嚴重侵害人權。依據《促進轉型正義條例》與《促進轉型正義委員會審定不義遺址作業要點》,促轉會審定「原臺灣省生產教育實驗所(土城清水)」為不義遺址。 |

公告日期及文號 | 促進轉型正義委員會111年2月9日促轉二字第1115200018號公告 |