李天榮

- 李天榮 男 1926年出生 湖北省 石首縣人

-

羈押/執行處所: 原臺灣省保安司令部新生訓導處(綠島)、原臺灣省生產教育實驗所(土城清水)

- 紀念碑錄名位置:

李天榮,1926年生,男,湖北石首人。1950年5月因涉嫌「貝萊與杜麟文等案」被捕,時為舟山革命學院政幹班學員,年27歲,後遭判處交付感訓6個月。

據李天榮的說法,其於1949年秋以大陸流亡學生身份,追隨政府從廣州撤退來臺,進入專為收容大陸流亡學生之臺灣省青年服務團,住臺北火車站前東側七洋行內(原為《中央日報》毗鄰),並由主管機關臺灣省保安司令部派員管理,住宿生活,因人數眾多,就地打舖,每日三餐,赴臺灣省教育廳(現監察院)就食,就餐時八人一桌,在同桌共餐之際認識同屬湖北籍的李登雲,因李後來涉案而遭牽累。

1950年春考入舟山革命幹部學院(學生隊)離開臺灣,隨軍艦轉赴舟山群島受訓,結業後被分發至定海縣政府工作,未料至同年5月中旬,共軍進犯舟山群島,奉令隨軍撤返臺灣,於基隆登陸,經有關機關指定進住一國民學校內,在待命分發期間,一次閒遊於基隆街市時,忽遭二人盤問姓名,並說明彼等為保安司令部情治人員,將他帶至臺北市西寧南路保安處羈押,約兩個月後,再押解至臺北市青島東路臺灣省保安司令部軍法處看守所,歷時約半載,始由保安司令部情治人員提詢,作成談話筆錄。

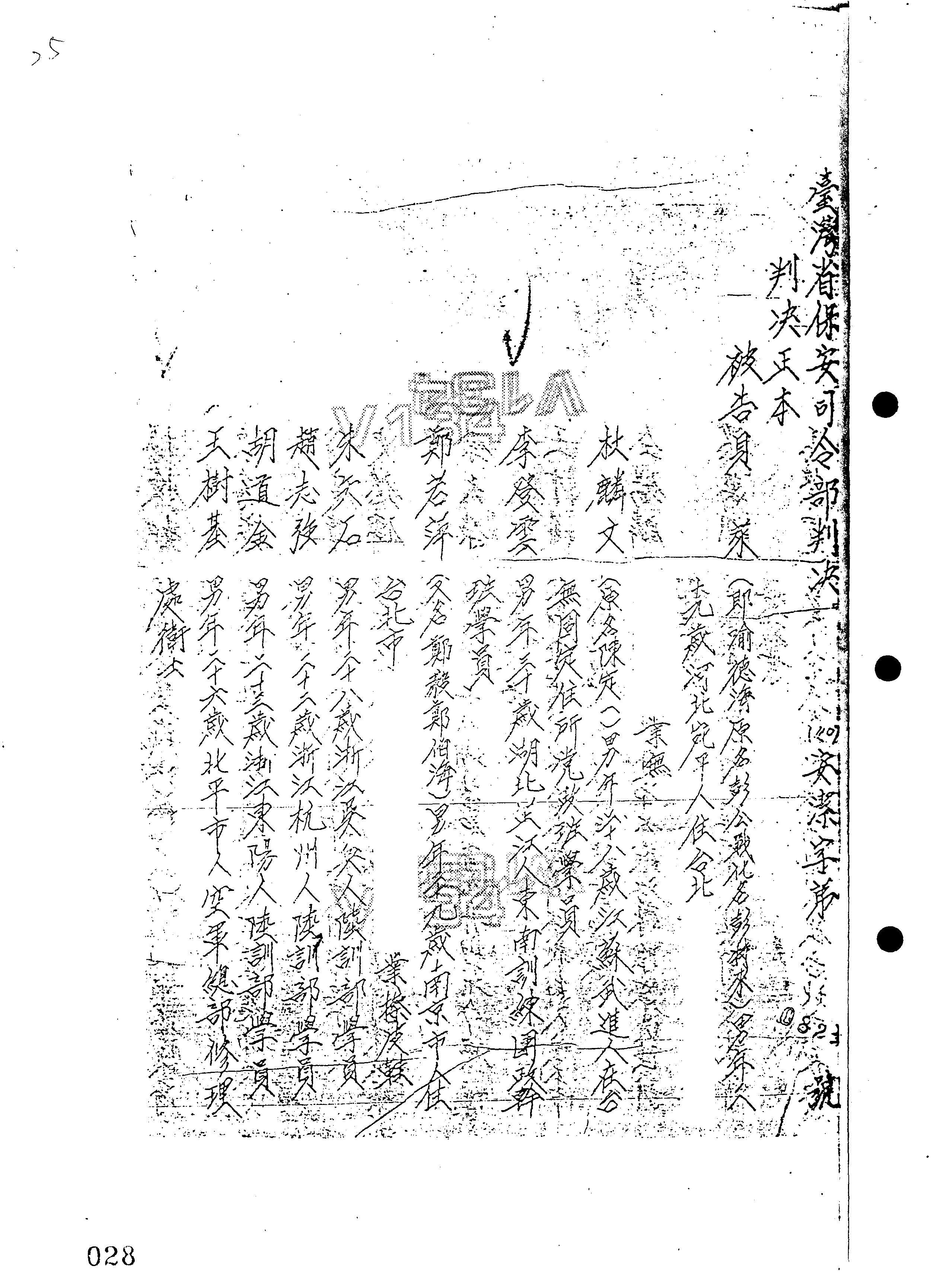

根據官方檔案,李天榮曾參加杜麟文與李登雲於1949年5-6月創組之「三民主義鐵血團」。1951年3月1日,臺灣省保安司令部軍法處審判長劉國楨、審判官鮑濟嚴、范明做成(40)安澄字第823號判決,以《戡亂時期檢肅匪諜條例》第八條第一項第二款、第二項判處李天榮交付感訓,另以命令行之。5月26日,經國防部(40)則副字第801號批答核定。先後被送至綠島新生訓導處、臺灣省生產教育實驗所服刑,1955年6月29日開釋。

李天榮曾回憶其於1951年,由臺北市青島東路軍法處看守所,被移送至臺北縣內湖鄉某營區基地,約月餘,才接獲判決書,略謂:雖無罪行,但「殊堪認定」其思想難免被叛亂分子所渲染,應予感化教育等語。旋即被押送基隆碼頭登船,移轉至臺東綠島新生訓導處(當時任處長為姚盛齋、副處長為胡牧球),編入第一大隊第二中隊,接受感化教育。期間因表現良好,被押返本島臺北縣土城鄉清水坑臺灣省生產教育實驗所,編入第三學員訓練班,班主任為丁邦民,訓導員為楊雲鵠、王同祖,直到1955年秋,才准交保獲釋。

1999年5月28日李天榮向補償基金會提出補償申請,2002年1月19日經第二屆第十六次臨時董事會審核通過予以補償。補償理由為原判決以李天榮與共同被告杜麟文接近,受其宣傳,思想難免不受影響,而予發交感訓,係屬思想層次問題,故應認本案非有實據。2018年12月7日經促轉會公告撤銷判決處分。

撰寫者/資料來源:侯坤宏

-

- 當時年齡: 27 歲

- 當時職業: 舟山革命學院政幹班學員

- 裁判/受難年度: 民國40年

- 裁判書字號: (40)安澄字第0823號

- 判決主文: 應交付感訓另以命令行之

- 宣告刑度刑期: 交付感化

- 執行刑度刑期/受難事實: 交付感訓及限制人身自由共計3年11月26日

-

1.依促進轉型正義條例,已公告平復國家不法。

-

2.依戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例,已予以補償。