貝萊 (喻德海、彭公戰、彭特來)

- 貝萊 (喻德海、彭公戰、彭特來) 男 1922年出生 1951年卒 河北 宛平人

- 紀念碑錄名位置:

貝萊(1922-1951),即喻德海,原名彭公戰,化名彭特來,男,河北宛平人。重慶國立中央大學哲學系畢業。1950年4月因涉嫌「貝萊與杜麟文等案」被捕,時無業,年29歲,後遭判處死刑,褫奪公權終身,並沒收財產。

貝萊在接受偵訊時曾透露,他出生在河北宛平,後移居四川南充,1946年自重慶中央大學哲學系畢業後,先在重慶《榮生報》當編輯約1年,後任196師588團三營中尉指導員,約7-8個月之久,後因部隊調至潼關,就請假返家,在家鄉當教員。1948年7月赴杭州,任《群報》副刊編輯兼校對主任。12月至上海,報考陸軍訓練司令部,錄取後於1949年3月隨部隊來臺,因腿有病被淘汰,在陸訓部參謀處當參謀,之後負責禁閉室工作,不久就請假。1949年9月8日到臺北,卻找不到工作,只好睡在車站候車室。

當時睡在車站候車室的,共有二十多位落難青年,貝萊表示,這些人都想回大陸去打游擊,貝萊問他們的志趣,他們也都贊成其所提後期革命的主張。後期革命的宗旨是,挽救危局,實現孫總理革命遺教(三民主義),為世界大同而奮鬥。同案被告杜麟文是從上海最先一批抵達臺灣陸訓部的入伍生,兩人曾聊天多次,當貝萊北上睡在臺北車站候車室時,發現杜麟文也在,杜說他準備到中國國民黨中央黨部受訓,是毛森總指揮辦的,受訓後可以去打游擊。貝萊把後期革命的主張講给杜麟文聽,杜麟文也表贊同。

根據官方檔案,貝萊於1946年在重慶加入中共,先是在西南各省大學、中學中活動,1948年底奉共產黨人徐志清之命,投入陸訓部,隨部隊從上海到臺灣,從事發展組織,刺探情報等工作。當他在上海等候船班時,就創立東風學社,招募蔣人超等參加。抵達臺灣後,於1949年8月,假藉大同主義之名,以完成總理革命未了之後期革命為號召,創建後期革命組織,先後吸收鄭若萍、朱矢石、趙志強、胡道金、王樹基、楊俊如、翁庭倩、陳鴻慶、李登雲等參加,依「天特新一流中華成正統」十字,將加入之人,分別編號,授以暗號「紫微坊」,聯絡密語「一天吃幾碗飯」,符號「用手向空畫一圓圈」。並囑咐同黨,多找關係,吸收失學失業青年,竊取密件。同年9月,貝萊潛離陸訓部到臺北,睡過臺北車站候車室,之後與王才俊同住,和鄭若萍同以擦皮鞋為掩護,秘密活動。於1950年4月被捕。

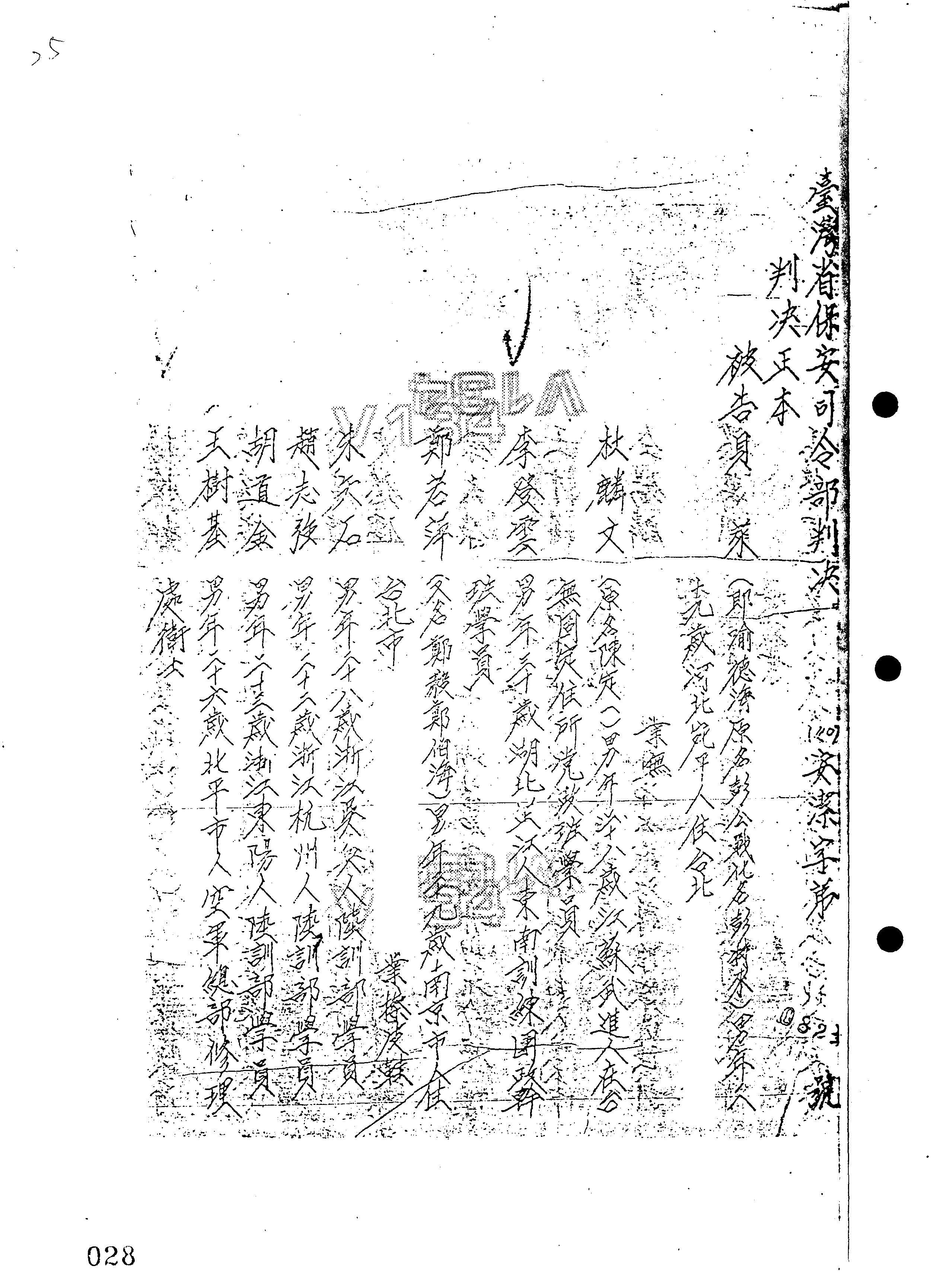

1951年3月1日,臺灣省保安司令部軍法處審判長劉國楨、審判官鮑濟嚴、范明做成(40)安澄字第823號判決,以《懲治叛亂條例》第二條第一項「意圖以非法方法變更國憲顛覆政府而著手實行」、《刑法》第100條第一項、《陸海空軍刑法》第九十三條第二款「戒嚴地域無故離去職役」,判處其死刑,褫奪公權終身,其財產除酌留家屬必須生活費外全部沒收。5月26日,經國防部(40)則副字第801號批答核定。

1951年6月3日上午6時,貝萊與杜麟文兩人,被憲兵第八團綁赴臺北市水源路刑場執行槍決。槍決前,貝萊寫了如下兩首詩:「年未至中勢已休,千秋事業付東流,欲恢祖國今悲陷,堪歎未報苦悠悠。人生志業氣剛萌,匪滔家園等海樓,千秋勳業今何在,借問椿萱淚東流。」「道由秋來淚由秋,人生至此誰可由,但願總裁能卓力,反攻勝利保密流。家鄉管惜回海游,為此未報更終愁,但願中華民國永,總統萬年保長休。」

被槍決後,埋骨於臺北六張犁戒嚴時期政治受難者墓園第三墓區,立碑時間是「中華民國四十年六月五日」。貝萊未見於補償基金會申請名單,亦未見於促轉會撤銷判決名單。

撰寫者/資料來源:侯坤宏

-

- 當時年齡: 29 歲

- 當時職業: 無業

- 裁判/受難年度: 民國40年

- 裁判書字號: (40)安澄字第0823號

- 判決主文: 意圖以非法方法變更國憲顛覆政府而著手實行

- 宣告刑度刑期: 死刑

- 執行刑度刑期/受難事實: 死刑