左靜秋

- 左靜秋 男 1929年出生 北平市人

-

羈押/執行處所: 原臺灣省保安司令部新生訓導處(綠島)、國防部臺灣軍人監獄

- 紀念碑錄名位置:

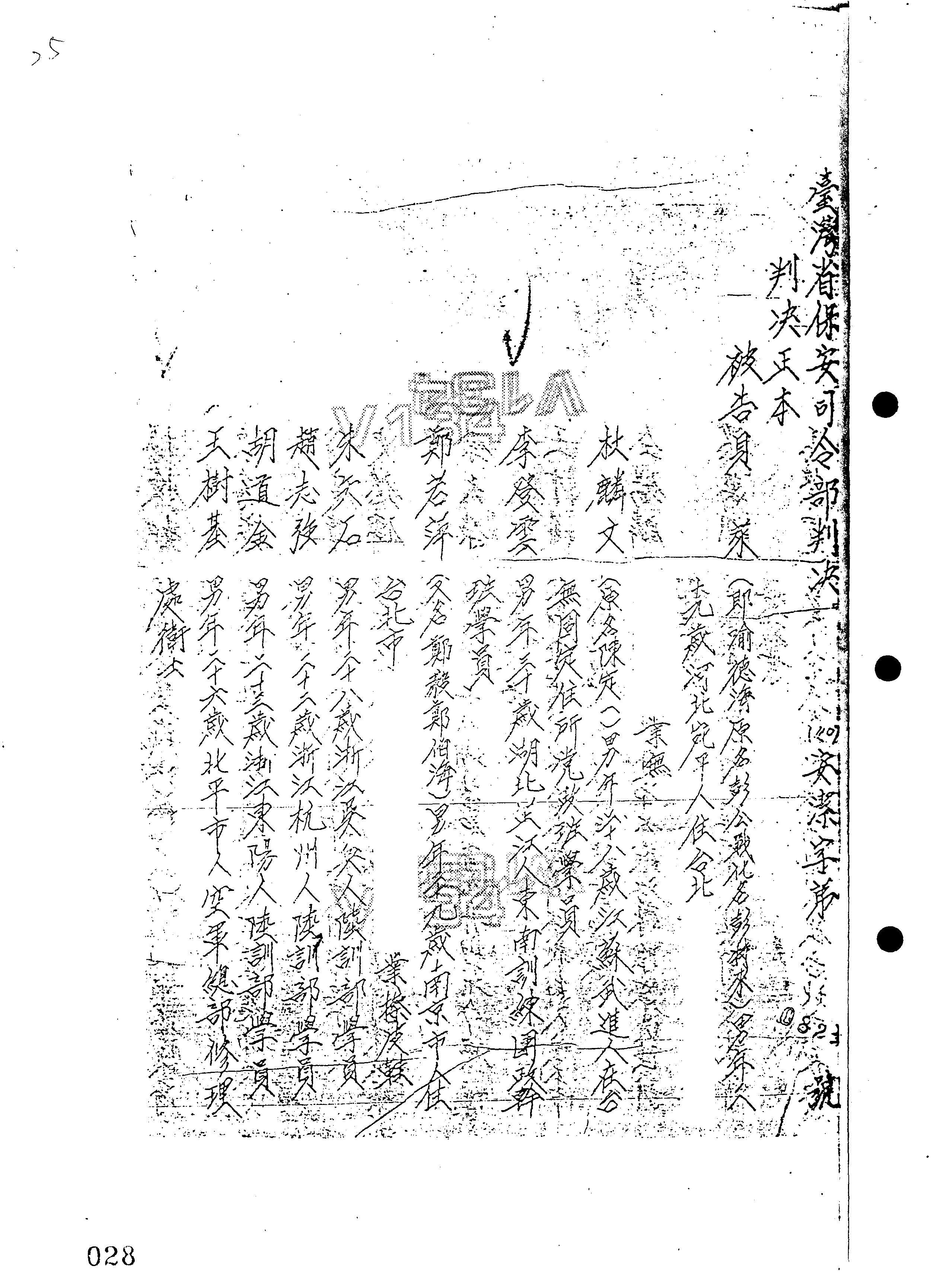

左靜秋,男,1929年生,北平市人。高中畢業。1950年6月因涉嫌「貝萊與杜麟文等案」被捕,時為陸軍訓練司令部臺籍軍士教導團第一營第一連第四班中士班長,年23歲,後遭判處有期徒刑5年,交付感訓1年。

根據官方檔案,左靜秋在入伍生總隊時,因參加杜麟文與李登雲於1949年5-6月所創組之「三民主義鐵血團」,並於同年秋,逃離陸訓部。1951年3月1日,臺灣省保安司令部軍法處審判長劉國楨、審判官鮑濟嚴、范明做成(40)安澄字第823號判決,以《陸海空軍刑法》第九十三條第二款「戒嚴地域無故離去職役」、《戡亂時期檢肅匪諜條例》第八條第一項第二款判處左靜秋有期徒刑5年,交付感訓另以命令行之。5月26日,經國防部(40)則副字第801號批答核定。後先被送至綠島新生訓導處感訓,1952年8月18日再轉送國防部臺灣軍人監獄服刑,因參加東山島突擊戰役有功,奉國防部(43)清淮字第206號令核准減刑二分之一,1954年6月21日開釋。

依左靜秋的回憶,當1948年,共軍包圍平、津,解圍後,為逃避共亂,乃自中國大學輟學隨母親搭軍機赴上海投親。1948年冬,孫立人在上海招考鳳山軍官訓練班入伍生。他前往投考並蒙錄取,1949年初乘艦抵臺,編人該入伍生總隊受訓,期滿原應進入第四軍官訓練班受養成教育,但因國防部專案訓練臺籍軍士之需要,挑選會日語之軍人出任幹部,他因日語流利而被選中,擔任「臺籍軍士教導團第一營一連」中士班長,負責訓練臺籍青年。1950年6月26日,他正在鳳山五塊厝營房操場上當值星班長,指揮全連出操時,突被憲兵帶走,直接送到臺北青島東路臺灣省保安司令部軍法處看守所。被囚期間並未開庭審訊,後來就被送往綠島新生訓導處(處長是姚盛齋少將)感訓,前後2年多。至1952年8月,突然又送到金門反共救國軍(司令是柯遠芬中將)突擊第二大隊當勞役兵。1953年參加東山島戰役,受傷多處,因有功而獲減刑二分之一。於1953年12月25日刑滿,由金門防衛司令部遣返臺灣,於1954年6月21日依法1自軍人監獄開釋。前後總共被關4年。

左靜秋何以被感訓?他始終不明白。最後他才從管訓長官中得知:他是被杜麟文、貝萊案牽連。但他並不認識杜麟文,貝萊是入伍生第四連的同學,平時也很少接觸。逮捕他的理由很荒唐,只是在貝萊的電話小本子中發現他的名字而已,没想到竟會如此嚴重。至於左靜秋被誤判逃亡罪5年更是可笑,因他被抓那天,是從營房操場上出操時,並未離開營房一步,怎能判他逃亡?(有團長蘇醒、連長任汝常,還有受訓的臺籍士兵可以做證)。

1999年8月2日左靜秋向補償基金會提出補償申請,2002年6月29日經第二屆第二十二次臨時董事會審核通過予以補償。補償理由為原判決認定左靜秋受杜麟文宣傳思想,應予感化等情,屬思想層次問題,故應認本案非有實據。2018年12月7日經促轉會公告撤銷判決處分。

撰寫者/資料來源:侯坤宏

-

- 當時年齡: 23 歲

- 當時職業: 陸訓部學生

- 裁判/受難年度: 民國40年

- 裁判書字號: (40)安澄字第0823號

- 判決主文: 戒嚴地域無故離去職役

- 宣告刑度刑期: 有期徒刑5年、交付感化

- 執行刑度刑期/受難事實: 交付感化1年

-

1.依促進轉型正義條例,已公告平復國家不法。

-

2.依戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例,已予以補償。