鄭評 (鄭智仁)

- 鄭評 (鄭智仁) 男 1927年出生 1974年卒 臺灣 高雄縣人

-

羈押/執行處所: 軍法處看守所

- 紀念碑錄名位置:

一、鄭評(1927-1974),又名鄭智仁,男,高雄湖內人。1973年因涉嫌「臺灣獨立黨鄭評等案」遭高雄市警察局逮捕,時任印刷工、北投錫安教會執事,年46歲,後遭判處死刑,褫奪公權終身,並沒收財產。

圍子內國民學校畢業。先後做過種田、賣菜、交通業、印刷中盤生意、餅店等行業。從小信仰基督教,曾在教會擔任主日學校教員、校長、青年團契會長及教會執事。父親早逝,家道中落,生活日益貧困。1962年妻鄭孫桃復罹癌早逝,一度將三子一女送孤兒院,後隨長老教會牧師林義昌遷居臺北縣。1971年與林義昌在北投同住,合夥在北投開設福音食品行,以結拜兄弟相稱。1972年6月林義昌住院時,每日都去探望。在鄭給史明的名片上印有「福榮美術印刷紙器有限公司」、「臺灣福音宣教會附設盲人輔導會委員」。

1971年10月下旬,鄭評以教友身分,同友人葉文全、李如靐,隨林義昌牧師赴日本參加基督教反共聯合會,鄭知史明在日從事臺獨運動,突到東京池袋的「新珍味」中華料理店拜訪史明。鄭評的自白書、偵訊筆錄及判決書等均稱受史明鼓舞,參加臺灣獨立黨,奉史之命在臺進行臺灣獨立黨的發展組織活動。然據史明口述,其對鄭在臺的發展情況並不知情,僅知「鄭評將他的組織取名為『台灣獨立黨』」。復據同案黃坤能的口述,亦無提及鄭評加入史明的臺灣獨立黨事,係鄭自行在臺發展組織,並吸收1972年林義昌因鼻癌過世後組織成員。鄭評在高雄市落網時最初偵訊筆錄亦稱,臺灣獨立黨是1971年11月30日自日本返臺後開始組織,受史明指導,「回臺灣後我自己領導臺獨組織」,組織經費是鄭開餅店及印刷生意的介紹費。是以官方資料指控鄭參加史明的臺灣獨立黨,目的在放大本案,定性為受海外指導的臺獨案件。

鄭評在自白書、偵查筆錄中稱,政府官員都由外省人擔任,國民黨操縱選舉,唯有臺灣獨立,臺灣人才有前途。審判官王雲濤曾問臺灣獨立黨宗旨,鄭答以:「推翻現有政府,奪取政權,臺灣獨立。因為我國退出聯合國。」另據本案檢舉人蔡萬譽稱,鄭向他提過「人生要有價值,要有遠程目標,要摒棄個人私仇,廣交朋友,要為大多數的人共同利益奮鬥。我們本省人受外省人統治,處處受氣,臺灣人要團結起來,自己來管理自己,不要再受外省人的控制,組成一個獨立的國家。」

據判決書稱,1972年3-6月鄭先後吸收游進龍、黃坤能,7月交付黃坤能蒐購槍枝及發展組織任務。1973年3月接受賴錦桐轉交史明支援之經費日幣2萬元。同年4-8月吸收洪維和、鄭耀振、鄭遷進、曾寶連。同年8-9月間鄭評在臺北市汎亞大飯店、中國大飯店、金龍閣大飯店多次主持同志聚會,研討如何設法購槍、臺灣獨立黨證章設計、商討南下訪聯同志等事。同年9月上旬,在中華商場官星商號訂製千餘枚臺灣獨立黨證章,分幹部及一般兩種,幹部用證章有「正」字。同年9月及10月初,率洪維和、黃坤能、賴錦桐等兩度自臺北南下,在高雄吸收由黃坤能介紹之蔡萬譽,在臺東吸收林見中及其介紹之陳水山,在花蓮吸收由洪維和介紹之李清治。

1973年3月司法行政部調查局開始佈建偵查,該局海外工作組據教會工作同志查報,鄭評涉嫌利用教友賴錦桐以商務之名與史明取聯,賴在日行程遭全程監視。據鄭評偵訊筆錄稱,賴錦桐是1968年至韓國參加基督教亞洲勝共聯盟會議而認識。實際上,本案是調查局密偵培養,賴錦桐為調查局運用內線人員。鄭在郊外踏青聚會及北市觀光飯店內的聚會,均遭調查局遠程攝影或利用飯店人員布線蒐證。1973年10月8日鄭與黃坤能、賴錦桐來到高雄市,與黃坤能介紹之友人蔡萬譽、李仲信等見面後,蔡、李二人先後向高雄市警察局報案檢舉,使賴等三人於10月10日凌晨突遭市警局逮捕,但賴錦桐表明是調查局運用內線人員,拒作筆錄。翌日由調查局接手,帶返臺北偵訊。

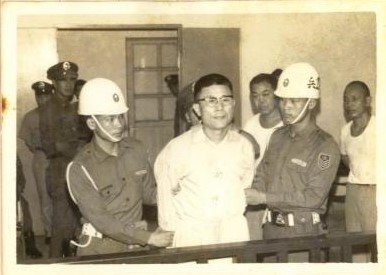

1973年12月10日軍事檢察官韓延年以《懲治叛亂條例》第二條第一項起訴。1974年3月26日臺灣警備總司令部普通審判庭審判長王宗,審判官郭政熙、王雲濤做成(63)初特字第二十號、(63)洵侃字第1827號判決書,依《懲治叛亂條例》第二條第一項意圖顛覆政府而著手實行,判處死刑,褫奪公權終身,全部財產除酌留家屬必需生活費外沒收。理由為在日本參加「臺灣獨立黨」,返國後積極吸收成員,灌輸臺獨思想,討論蒐購槍械暗殺政府高級官員,接受賴錦桐轉交史明支援經費日幣2萬元,製作「臺灣獨立黨」證章為組織標幟,圖以武力推翻政府之主謀云云。

本案依職權送請覆判,1974年6月3日國防部高等覆判庭核准原判。7月12日國防部長高魁元、參謀總長賴名湯將覆判結果簽呈總統蔣介石,由總統府秘書長張羣代批,7月29日核復。8月10日上午6時鄭評由臺北憲兵隊綁赴新店安坑刑場執行槍決,留有「一、土葬。二、與我太太同葬一起。三、希望子女虔信耶穌」遺言。鄭評被捕時,長子鄭遷生、次子鄭遷進在麵包店當學徒,自謀生活;三子鄭湖永及長女鄭祝意就讀桃園武陵中學。鄭評遭槍決後,鄭評雖遺言要土葬,長子鄭遷生因能力所限,無法遵其遺言,向警總軍法處檢察官請擬准予火葬。8月12日認領後,8月21日火葬。

1999年4月12日三男鄭湖永向補償基金會提出補償申請,2000年6月23日經第一屆第十七次董事會審核通過予以補償,補償理由為係在戒嚴時期謀議組黨,屬言論、結社自由範疇,與叛亂罪構成要件不合;至討論購買槍械以備暗殺政府高級官員,僅及討論階段,非屬著手實行,非有實據。2019年5月30日經促轉會公告撤銷有罪判決。

撰寫者/資料來源:吳俊瑩

二、鄭評(1927-1974),男,高雄縣人。國校畢業。案發時住址在臺北三重,職業為印刷經紀,並與好友林義昌合夥開福音食品行。自幼信仰基督教,當過主日學校長、北投錫安教會執事。妻孫桃,兩人共育有三男一女。

1974年因涉「臺灣獨立黨鄭評等案(叛國分子鄭評等叛亂案)」遭判死刑。 鄭評及同案受難者於1973年10月10日被捕時47歲。調查局在1973年12月6日送案,認定的案情主要如下:鄭評1971年10月下旬以參加臺灣基督教反共聯合會的名義到日本,趁此機會認識了在日本成立臺灣獨立黨的施朝暉,獲得編號臺灣11號,施明示「臺灣獨立黨」應以農工階級為發展基礎,並囑製發證章以箭頭為圖案,因箭頭象徵一帶斗笠之農民或一把工人所用的斧頭。復約定通信聯繫辦法,囑其返臺發展組織,進行叛亂活動,圖謀顛覆政府,奪取政權,已達臺灣獨立之目的。

1971年底,委託牧師林義昌去日本取得聯繫。1972年夏天吸收黃坤能、游進龍、柯金鐘加入,黃坤能表現積極,建議購買槍枝。透過賴錦桐到日本向施朝暉取得兩萬元,又吸收鄭耀振、鄭遷進、曾寶連參加。(賴鄭曾等人另案處理)。8月30日在臺北汎亞大飯店集會,討論設法買槍,準備暗殺政府高級官員、南下聯絡同黨、擴大組織、設計證章之事。1973年9月鄭南下找黃坤能,在臺東吸收林見中,林見中又吸收陳水山,洪維和在花蓮介紹李清治。(陳李另案處理)。回臺北在官星號訂製證章。1973年9月在臺北連開兩次會議。23日會議討論以日月作為將來國旗圖案。10月5日南下拜訪同志,並分發證章。與李清治研究製作偽鈔。10月10日案發被捕。調查局認定鄭評為首犯,認為鄭和黃坤能、柯金鐘三人應從重量刑。

鄭評在聲請復判書中辯解,他在1971年底五次試著聯繫施朝暉,都沒有獲得回覆。1972年6月好友兼合夥人林義昌罹癌,不久後過世,這段期間他忙著照顧病人、處理生意,在林義昌去世後更是萬念俱灰,早已放棄「非法觀念」,並指後來活動都是賴錦桐策動,其他人被動配合。

1974年4月,鄭評被判處死刑,黃坤能、洪維和、林見中等三人各判無期徒刑,柯金鐘、游進龍處有期徒刑十年,家產沒收。其他人因自首而無罪。1974年8月11日,鄭評在新店安坑刑場被執行槍決。

後來以筆名史明廣為人知的施朝暉,2015年在大地文教基金會的「臺灣聖山-生態教育園區」(奉仕為臺灣犧牲奉獻的先烈先賢之地)樹立「鄭評烈士紀念碑」。在紀念文中提到鄭評認同臺灣民族主義和社會主義,受訓後組織「臺灣獨立革命軍鄭評小組701號」,之後和施朝暉在日本東京會面三次,並頻頻通訊,計畫自國外設法帶入槍械武器,但是鄭評小組內的年輕人沉不住氣,私下在臺灣找尋武器,被調查局察覺且遭特務賴錦桐滲透。組員全數被「企圖叛亂、槍擊首長未遂」罪名捕捉。

1999年4月1日其子鄭胡永等人代表鄭評向補償基金會提出補償申請,同年4月14日再次提出,經補償基金會併案審理,2000年12月2日經第1屆第23次董事會審核通過予以補償。而後於2002年1月7日第三次提出,2002年5月4日經第2屆第18次董監事會審核通過予以補償。2019年5月30日經促轉會公告撤銷有罪判決。

本文僅供瀏覽,若閱覽後有額外需求,應依著作權法規定,由使用者依合理使用立場主張並自負相關責任,或另洽該資料作者取得個案授權或使用同意。

撰寫者/資料來源:王昭文

-

- 當時年齡: 47 歲

- 當時職業: 商

- 裁判/受難年度: 民國63年

- 裁判書字號: (63)初特字第20號、(63)洵侃字第1827號

- 判決主文: 意圖以非法之方法顛覆政府而着手實行

- 宣告刑度刑期: 死刑

- 執行刑度刑期/受難事實: 死刑

-

1.依促進轉型正義條例,已公告平復國家不法。

-

2.依戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例,已予以補償。