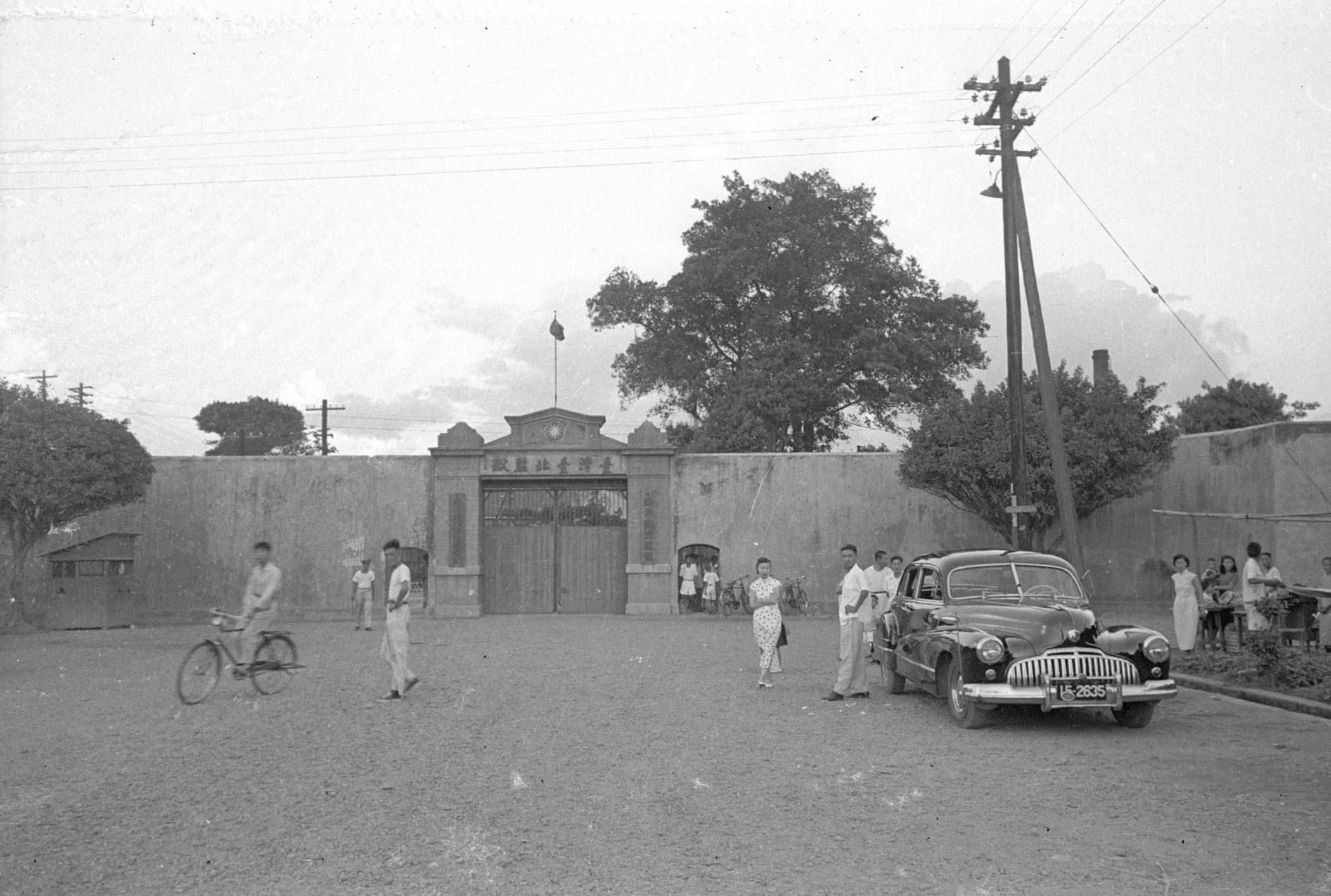

原司法行政部調查局誠舍/原臺灣臺北監獄(臺北愛國東路)

| 原司法行政部調查局誠舍/原臺灣臺北監獄(臺北愛國東路) |

| 調查局誠舍、仁舍、臺北監獄 |

| 1945-1948 (民國34-37年) 臺北第一監獄 1948-1963(民國37-52)年 臺灣臺北監獄 1952-1975(民國41-64)年 臺灣臺北地方法院看守所 1960年代-1975(民國50年代-64)年 司法行政部調查局(誠舍) |

| 原司法行政部調查局誠舍:拘禁、訊問空間(無遺構) 臺灣臺北監獄:監獄(無遺構) |

| 中華電信、中華郵政大樓(原臺灣臺北監獄僅留南、北圍牆) |

| 辦公大樓、停車場(新建物) |

| 臺北市大安區愛國東路 216 號周邊區域 |

概述 |

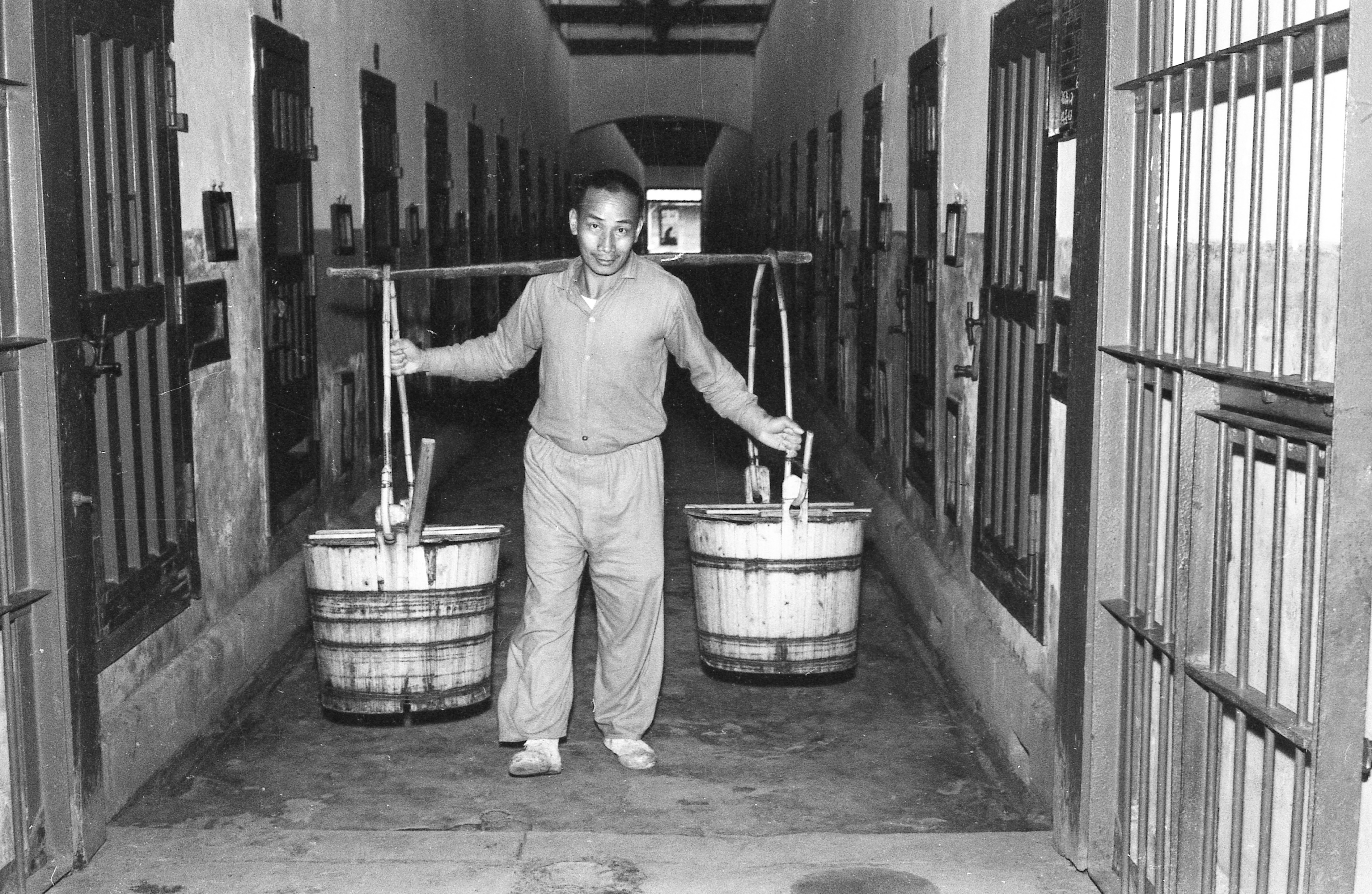

侵害人權事件概述 | 此處為多機關共用空間,包含臺灣臺北監獄,及原司法行政部調查局(下稱調查局)於此範圍內設置之拘禁、訊問空間,其稱之為「誠舍」。威權統治時期,調查局掌理「有關危害國家安全與違反國家利益之調查保防事項」,為重要情治機關之一,對政治案件之偵辦具關鍵性影響力。「誠舍」係等同於留置室的單位,或以監舍名「仁舍」稱之,於民國60(1970)年代為「成大共產黨案」、「大同主義青年革命軍」等政治案件之偵辦地點之一。 臺灣臺北監獄為威權統治時期司法行政部管轄之監獄,民國34(1945)年國民政府接收臺灣時,「臺北刑務所」改制為「臺北第一監獄」,37(1948)年再改為「臺灣臺北監獄」。二二八事件中,即有人犯審判後關押於此;白色恐怖時期,軍方與情治機關所屬監獄超收情況嚴重之時,也曾將部分政治案件受刑人暫時於此執行徒刑,如陳勤、鍾逸人、黃紀男等人。 調查局於此設置「誠舍」之年份不詳,依口述記載最遲應於民國58(1969)年即已存在,使用期間約至64(1975)年止;經比對口述資料,情治機關於此處進行拘禁、訊問時,曾伴隨刑求逼供、疲勞偵訊、剝奪睡眠、強光照射之情事。而臺灣臺北監獄,其使用期間約為34至52(1945-1963)年間,兼負拘禁政治犯之任務,據政治案件當事人口述記載,該處為執行徒刑之獄政單位,環境惡劣、伙食極差,嚴重侵害受刑人身心健康。 |

發生地概述 | 此處係戰後沿用日治時期之「臺北刑務所」房舍,主體於明治36(1903)年落成,分三大區域:東側最大部分為收容一般受刑人,西北側部分則收押嫌疑犯,戰後作為看守所,西南側部分則為女子監獄。監獄及看守所平面配置皆呈現放射狀,調查局誠舍應設於其中一棟房舍之內。民國52(1963)年,臺北監獄遷至桃園龜山,64(1975)年,調查局誠舍隨看守所一併遷至臺北土城。此後,此處用地有償撥予郵政及電信機構使用,原有監獄相關職務官舍及宿舍大多留存至102-103(2013-2014)年;現僅留存圍牆遺構,北側首先於87(1998)年指定為市定古蹟,其餘3側於103(2014)年修正公告範圍時納入。 |

審定理由及法令依據 | 此處係戰後沿用日治時期之「臺北刑務所」房舍,主體於明治36(1903)年落成,分三大區域:東側最大部分為收容一般受刑人,西北側部分則收押嫌疑犯,戰後作為看守所,西南側部分則為女子監獄。監獄及看守所平面配置皆呈現放射狀,調查局誠舍應設於其中一棟房舍之內。民國52(1963)年,臺北監獄遷至桃園龜山,64(1975)年,調查局誠舍隨看守所一併遷至臺北土城。此後,此處用地有償撥予郵政及電信機構使用,原有監獄相關職務官舍及宿舍大多留存至102-103(2013-2014)年;現僅留存圍牆遺構,北側首先於87(1998)年指定為市定古蹟,其餘3側於103(2014)年修正公告範圍時納入。 |

公告日期及文號 | 促進轉型正義委員會111年2月9日促轉二字第1115200018號公告 |