蔡秋桐

- 蔡秋桐 男 1900年出生 1984年卒 臺灣 雲林縣人

-

羈押/執行處所: 臺灣省警務處、臺灣省保安司令部、國防部臺灣軍人監獄

- 紀念碑錄名位置:

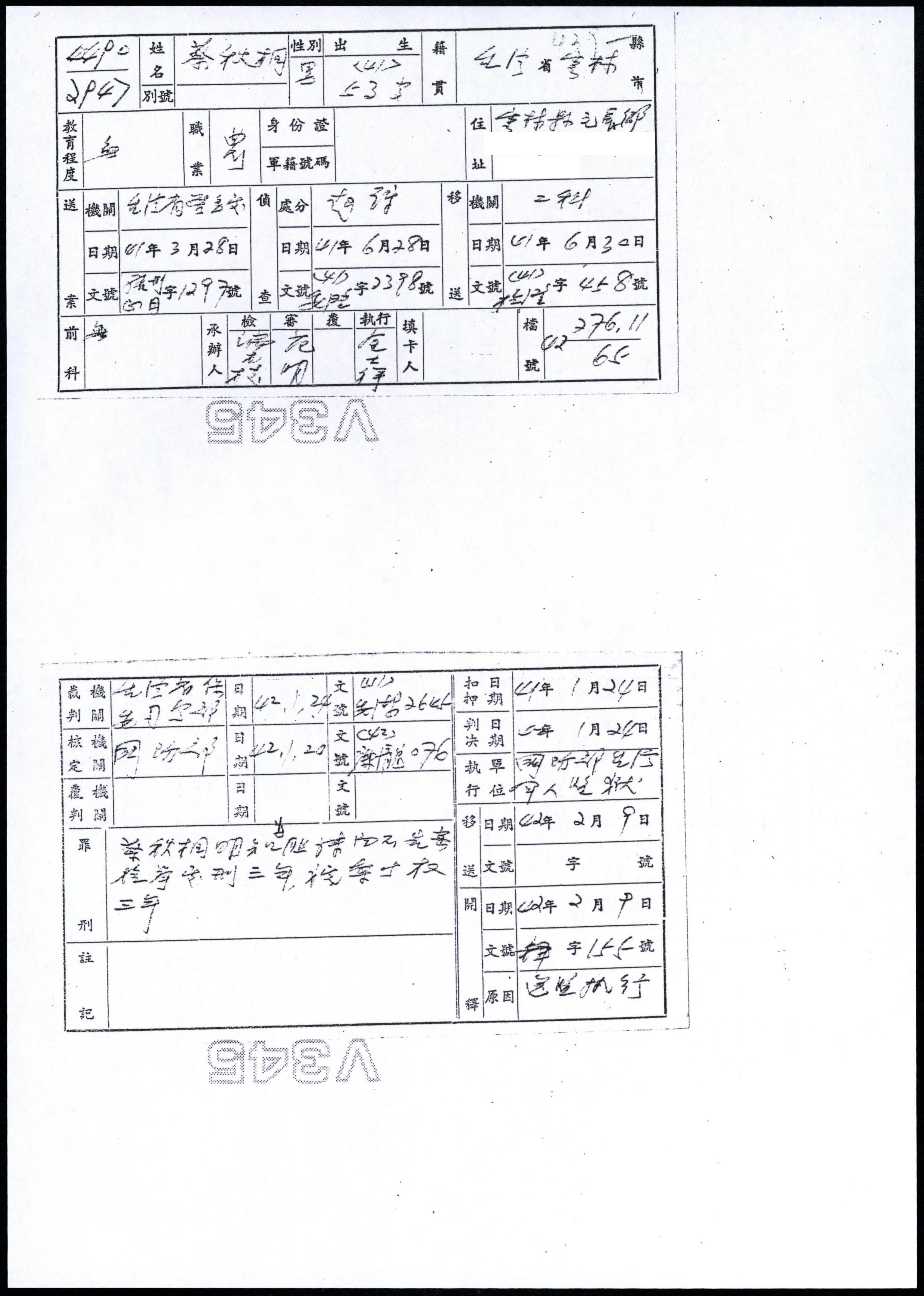

蔡秋桐(1900-1984),男,雲林元長人,1952年1月因涉嫌「中共臺灣省工委會陳明新等案」被捕,時為地主,年53歲,初判有期徒刑1年,後被改判有期徒刑3年,褫奪公權3年。

其出身地主之家,為蔡趂與蔡黃氏枝的長男。自小與陳文章及林江湖學習漢文,1921年自元長公學校畢業後,擔任臺南州北港郡元長庄保正至1945年日本戰敗。期間兼任元長庄五塊寮區總代、大日本製糖株式會社臺灣工場地方委員、元長信用組合評定委員、元長保甲聯合會長、嘉南大圳組合會議員、元長庄方面委員、元長庄協議會員等職。同時也活躍於日治時期的社會文化運動,曾與臺灣議會設置請願團赴東京請願,參加臺灣文化協會,並暗中資助臺灣農民組合與臺灣赤色救援會。其也是日治時期重要的小說家,作品描繪農村社會的不同階層與地方政治。與地方文學同好創辦「曉鐘社」,發行雜誌《曉鐘》,並擔任臺灣文藝聯盟南部執行委員。他也是地方漢詩社團如「褒忠吟社」、「元長詩學研究社」的重要成員。戰後獲選元長鄉第一任鄉長與第一屆臺南縣參議員。

依據官方檔案,蔡秋桐於 1950年8月與陳明新相識,陳向其宣傳共黨理念,同年9月又接受張溜交與閱讀之《新民主主義》、《世界近代三十年小史》等書。

1952年1月被雲林縣警察局刑警隊逮捕。1952年6月16日,經臺灣省保安司令部軍事檢察官端木棪起訴。1952年8月11日保安司令部軍法處審判官范明對蔡秋桐等21人做成(41)安潔字第2645號之判決,以《戡亂時期檢肅匪諜條例》第九條「明知為匪諜而不告密檢舉」判處其有期徒刑1年。1952年10月17日經國防部參謀總長周至柔批示改處有期徒刑3年,褫奪公權3年。1953年1月6日經總統蔣介石同意。1953年1月20日經國防部(42)廉龐字第七十六號代電核定。故1953年1月24日終審時,被以相同罪名改判處有期徒刑3年,褫奪公權3年。後被送至國防部臺灣軍人監獄服刑,1954年9月9日獲保釋出獄,由所屬警察局就地考管。實際執行期間自1953年1月24日起至1954年9月9日止,計2年7個月又16日。

身後曾留有一本《痕:一二四紀念》的冊子,內收錄判決書、保釋證明書及獄中漢詩21首,紀念1月24日判決之日。獄中詩如〈端午有感〉云:「端午饅頭配角香,思今憶古惹心傷。大和罪我推皇化,光復奸嫌更断腸。」反映地方菁英對於跨時代轉折的自我質疑。〈監房風景〉云:「一坪睏十𪜶,搧風扭大索。馬場日雖近,天々莫煩惱。」透過監房的惡劣環境反映隨時可能被槍決的心理壓力。另外如〈在軍人監獄中秋〉:「爽約桑里會,對燈獨想思。門前雲與雨,僥倖未團圓。」體現團圓時節卻被迫離鄉的孤苦心境。根據蔡秋桐么子蔡甫五表示,蔡秋桐獲釋後每年都會固定在某一天,三餐擺在地上吃,不在桌上吃,就像犯人一樣,他說這是「紀念日」。這種政治受害者的自囚,一直延續到晚年,可見傷痕之深。

1999年6月3日,其子蔡乃方等向補償基金會提出補償申請,2000年12月13日經第一屆第九次董事會審核通過予以補償。補償理由為原判決認蔡君明知張溜、陳明新為匪諜而不告密檢舉,僅依蔡君於偵訊時之自白,及同案被告張溜、陳明新之供述,並未再另行調查其他具體之補強證據,故應認本案非有實據。蔡秋桐過世後,在家人的奔走之下,於2004年1月17日,獲總統陳水扁頒發(93)復譽字第1473號的「回復名譽證書」。2018年10月4日經促轉會公告撤銷有罪判決暨其刑之宣告。

撰寫者/資料來源:陳淑容

-

- 當時年齡: 53 歲

- 當時職業: 農

- 裁判/受難年度: 民國41年

- 裁判書字號: (41)安潔字第2645號

- 判決主文: 明知為匪諜而不告密檢舉

- 宣告刑度刑期: 有期徒刑3年

- 執行刑度刑期/受難事實: 有期徒刑2年7月16日

-

1.依促進轉型正義條例,已公告平復國家不法。

-

2.依戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例,已予以補償。