原高雄煉油廠

| 原高雄煉油廠 |

| 高雄煉油廠 |

| 煉油廠 |

| 臺灣中油股份有限公司高雄煉油廠 |

| 煉油廠(已停工) |

| 高雄市楠梓區左楠路2號 |

■ 概述 | |

事件概述 | 1947年二二八事件爆發時,高雄煉油廠內有7萬餘噸石油,即成為各方勢力囑目的對象,廠長賓果與副廠長胡新南向軍方要求派兵保護,但遭到拒絕,3月4日廠內臺籍員工組織「高雄煉油廠臺灣人守備隊」,3月5日更名為「煉油廠義勇隊」,內設隊長、警備隊長、6位班長與8位中隊長,進行警備,並且要求義勇隊們「絕對不可以打外省人,要保護他們。」為了避免外省籍員工被攻擊,義勇隊將其集中於宿舍區。3月7日高雄要塞司令部結束軍事行動後,煉油廠派出代表與軍方談判,決定和平解決。員工也在交還軍械後,準備恢復上班。然而,軍方後來仍以廠方「擁有槍械危及安全」為由,遂破壞協定。 3月10日早上軍隊攻進廠內,槍聲大作,將宿舍區與廠區所有人員押解於辦公室前廣場,再點名逮捕重要幹部,如李福生、周石、楊凱雄、簡奢兌、黃思懋、劉條(条)川等人。不幸的是,在要塞司令的軍隊抵達時,士兵槍殺了電焊工王天炳、工人林漏尾、警衛楊得龍等三人。 三人陳屍的地點,據楊秀香女士回憶,其弟楊得龍當時在宏毅舍區對面的油廠北門遭軍隊掃射,楊被擊中腰部,不敢起身,在俯臥爬進廠區時流血過多死亡。另依王天良先生回憶,其弟王天炳因幫忙守衛宏南舍區,在舍區門口遇害,陳屍於宏南舍區外的水溝。林漏尾的侄兒則云,林陳屍於廠區大門橋下。此橋若對照歷史地圖及謝濟全先生闡述,油廠大門即為西門,當時仍有座大橋,故林氏應是陳屍於西門的橋下。 廠方的物資則遭不肖軍人劫掠。6位被捕的幹部後來被移送要塞司令部,其中周石、楊凱雄與簡奢兌等人在塞司令部關了10天,再移送山下看守所、高雄監獄,最後轉往臺南監獄,3人判刑與處置最重,事後都離開了煉油廠。至於劉條(条)川、黃思懋與李福生等人,賓果廠長在多位臺籍員工的說情之下,派副廠長胡新南於3月10日赴要塞司令部保釋。 高雄煉油廠在二二八事件中,主要遭難的為義勇隊成員。軍方似乎認為「義勇隊」即反政府組織,並誤會煉油廠遭到控制,因而進軍。隨著近年中油高雄總廠的停工與遷移,將二二八的歷史回憶納入轉型後的新園區,有助於國人瞭解這段歷史。 |

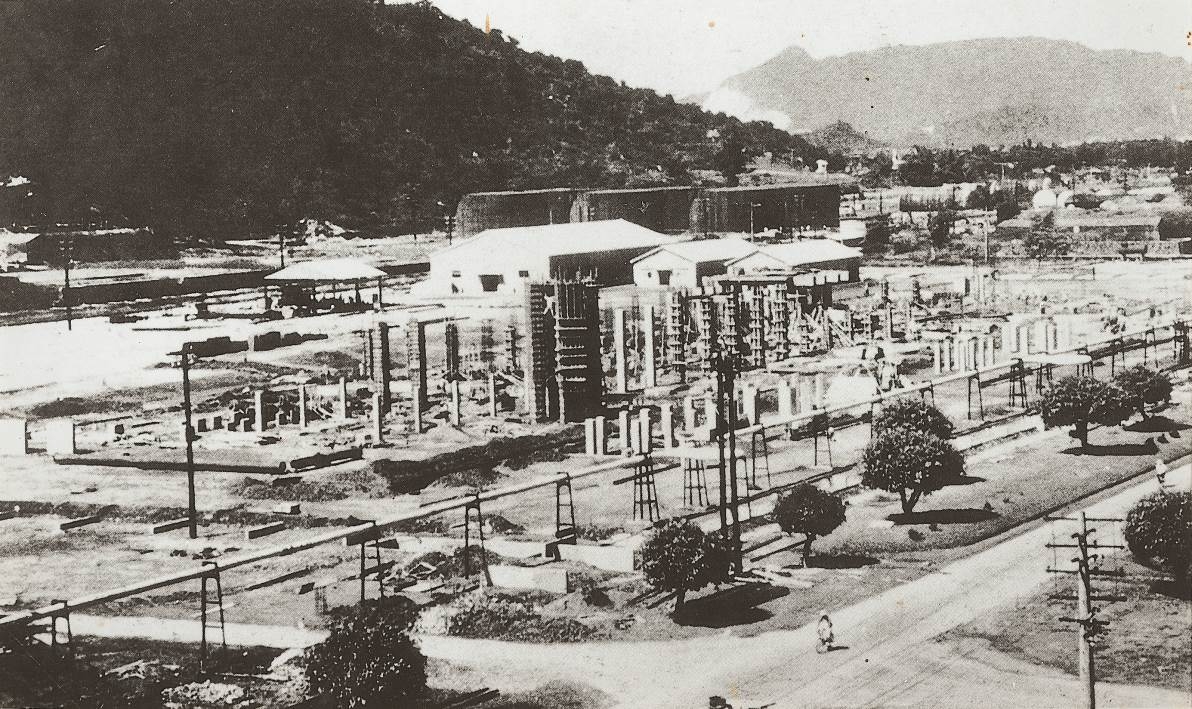

發生地概述 | 本案「高雄煉油廠」原為日本第六海軍燃料廠高雄廠區。1940年日本軍方為因應戰時對油料的需求,規劃在台設置「第六海軍燃料廠」,新竹、台中、高雄皆設廠,而規模最大的主廠位於高雄楠梓的後勁,1942年動工,1944年4月開始營運。太平洋戰爭期間廠區遭到美軍的空襲,工廠機能受到相當程度的影響。 日本投降後,1945年9月中華民國經濟部臺灣區特派員辦公處人員來臺視察,將原屬軍事單位的「第六海軍燃料廠」改隸「石油事業接管委員會」。1946年6月,「石油事業接管委員會」改制為「中國石油股份有限公司」,8月留美燃料工程學博士賓果擔任「高雄煉油廠」第一任廠長,並開始正式營運,日後也成為中油公司的核心重鎮。高雄煉油廠的廠內設施可歸納為生產、行政、修造、儲運、公用、其他相關附屬等類別,設施年代橫跨六燃時期(1942-1945)、高廠整建時期(1946-1969)、高廠擴張時期(1970-1989)、高廠五輕時期(1990-2015) 四期。 高雄煉油廠隨著近年中油高雄總廠的停工與遷移,於2015年10月最後六座工場停工、12月正式熄燈,原址僅留存部分煉油建設(原油蒸餾裝置、潤滑油製造裝置、半屏山輸油站第一泵房、揚水泵房等)及150公尺之鐵道遺跡(六燃時期為因應興建煉油廠運送機具建材所需,設置鐵路支線,戰後成為中油專用產業軌道,沿用至民國81年。)辦公室、員工宿舍(宏南新村)等,皆被指定為文化資產。 |