張秘

- 張秘 男 1922年出生 1998年卒 山西省 山陰縣人

-

羈押/執行處所: 國防部臺灣軍人監獄

- 紀念碑錄名位置:

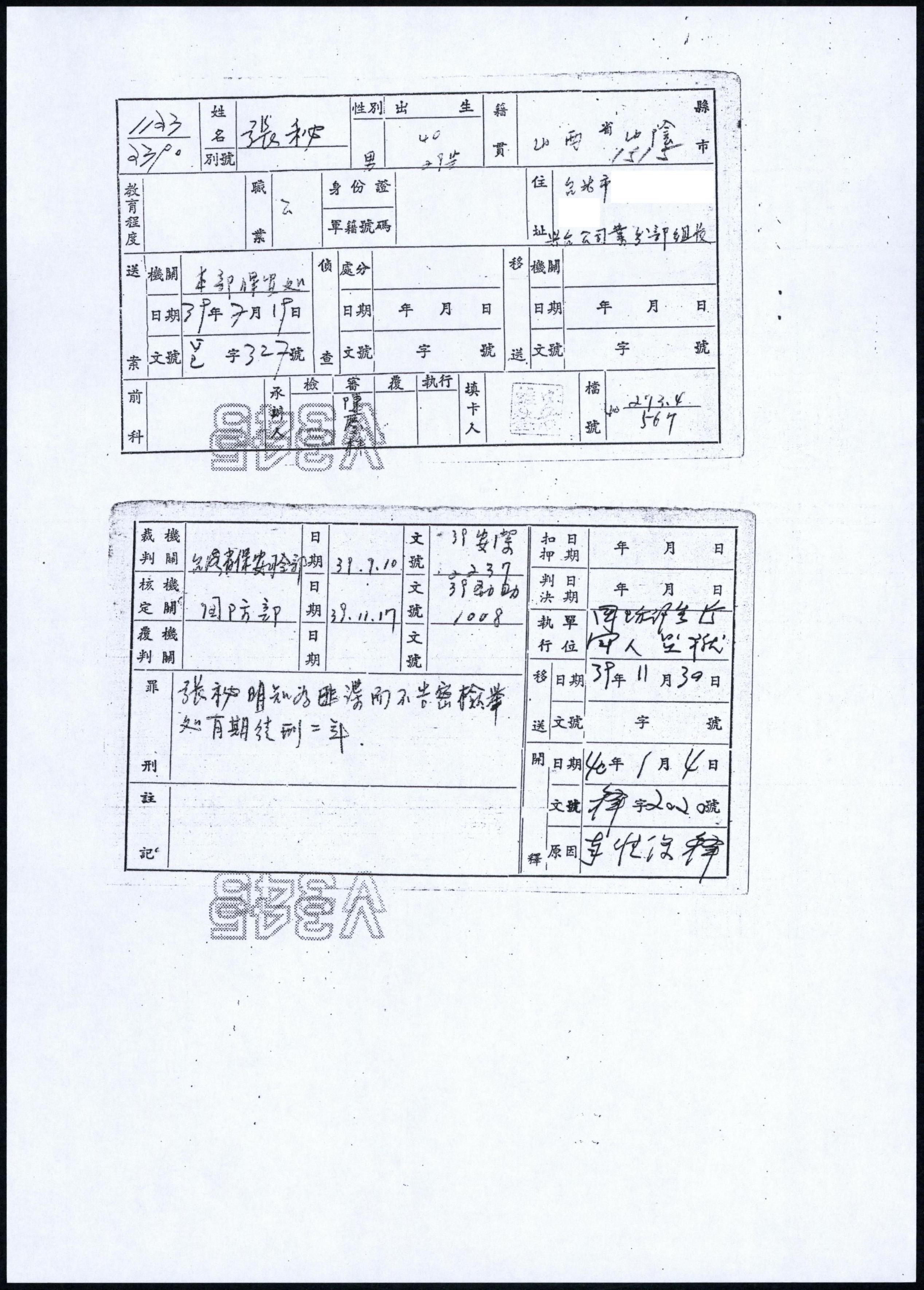

張秘(1922-1998),字宇一,男,山西山陰人。1947年中央政治學校法政系13期畢業。1950年任興臺公司業務部總務組長時,涉「中共中央社會部潛臺共諜陸效文等叛亂案」,遭保安司令部逮捕,時28歲。

出身農家。1942年畢業於國立第七中學(陝西洋縣),入中央政治學校,初讀外交系,與陸效文同寢室,漸次熟習,兩人思想相似,都喜歡研讀尼采、叔本華的作品。後轉學法政系。1944年響應「知識青年從軍」號召(十萬青年十萬軍),投筆從戎,旋被調至中央幹部學校(政治大學另一前身)政工班第一期受訓(時陸效文也參加)。結訓後分發到青年軍207師(昆明)政治部擔任分隊長。戰後隨軍調赴東北接收,先後任職東北保安司令部、國民黨中宣部東北特派員辦公處、中央訓練團東北分團,與陸同為該團教官。1947年春返政校(時已改名政大)繼續學業,同年畢業。

1947年11月經政校同學程烈(後來為第一屆立法委員)介紹,進《瀋陽日報》任副社長,陸效文為該社總經理,後因該報社「窮困異常」而離職。1948年春任東北第一守備總隊政工室上校主任。在東北期間,常與陸效文來往,張秘曾說:「當時以為政府腐化無能,而共黨又出賣國家民族,不足以號召智識份子,遂以第三力量相期,希望像胡適之一類有聲望之人出來領導」。1948年11月東北全境陷共,張化妝從瀋陽逃到北平。1949年1月華北剿匪總司令傅作義降共,又偽造路條離開北平,輾轉逃到上海。同年4月隨207軍來臺。離滬前夕陸來送行,並囑代辦入境證;惟陸後又來信,稱不願離開家鄉,音訊遂斷。

張來臺後,透過政校同學祝麟的關係,進入興臺公司服務。1949年10月奉派到香港採購,又與陸相逢,回臺與之偕行。1950年6月15日李蔚榮舉報陸,並將張供出,張遂於同月18日遭保安處警衛大隊會警逮捕。張雖辯稱不知陸的共黨身分,但因與陸交情匪淺,陸亦供稱曾向張透露自己身分,軍法處法官遂以《戡亂時期檢肅匪諜條例》「知匪不報」罪將其判刑2年(判決書:(39)安潔字2339號,由督察處長陳仙洲任審判長,楊丕銘、田泰運、邵彬如、陳慶粹任審判官的5人合議庭,書記官洪諒盛)。1951年初依《戒嚴地域監犯臨時處理辦法》從青島東路軍法看守所保釋出獄,計坐牢約半年。

出獄後繼續進修,參與余紀忠《徵信新聞》(《中國時報》前身)的草創事業,為最初十餘名員工之一。余曾任東北保安司令部政治部主任,為張之舊長官。1960年前往美國留學(時為《徵信新聞報》總經理),3年後取得紐約大學政治學碩士。1961年創辦中國徵信所,與《徵信新聞報》同一系統。1966年改組為中華徵信所,後來發展成臺灣最大的專業徵信公司,張因此被稱為「臺灣徵信之父」,其時亦兼任政治大學副教授。

2013年2月26日其妻趙文華向補償基金會提出申請,2013年5月17日經第8屆第12次董事會審核通過予以補償。補償理由為原判決認定張秘明知陸效文為匪諜而不告密檢舉,僅以共同被告之供證為據,惟原判決對於陸效文是否為匪諜並未予詳查敘明,此外別無其他具體佐證,故應認本案非有實據。2018年10月4日經促轉會第一次公告撤銷判刑處分。

撰寫者/資料來源:李禎祥

出身農家。1942年畢業於國立第七中學(陝西洋縣),入中央政治學校,初讀外交系,與陸效文同寢室,漸次熟習,兩人思想相似,都喜歡研讀尼采、叔本華的作品。後轉學法政系。1944年響應「知識青年從軍」號召(十萬青年十萬軍),投筆從戎,旋被調至中央幹部學校(政治大學另一前身)政工班第一期受訓(時陸效文也參加)。結訓後分發到青年軍207師(昆明)政治部擔任分隊長。戰後隨軍調赴東北接收,先後任職東北保安司令部、國民黨中宣部東北特派員辦公處、中央訓練團東北分團,與陸同為該團教官。1947年春返政校(時已改名政大)繼續學業,同年畢業。

1947年11月經政校同學程烈(後來為第一屆立法委員)介紹,進《瀋陽日報》任副社長,陸效文為該社總經理,後因該報社「窮困異常」而離職。1948年春任東北第一守備總隊政工室上校主任。在東北期間,常與陸效文來往,張秘曾說:「當時以為政府腐化無能,而共黨又出賣國家民族,不足以號召智識份子,遂以第三力量相期,希望像胡適之一類有聲望之人出來領導」。1948年11月東北全境陷共,張化妝從瀋陽逃到北平。1949年1月華北剿匪總司令傅作義降共,又偽造路條離開北平,輾轉逃到上海。同年4月隨207軍來臺。離滬前夕陸來送行,並囑代辦入境證;惟陸後又來信,稱不願離開家鄉,音訊遂斷。

張來臺後,透過政校同學祝麟的關係,進入興臺公司服務。1949年10月奉派到香港採購,又與陸相逢,回臺與之偕行。1950年6月15日李蔚榮舉報陸,並將張供出,張遂於同月18日遭保安處警衛大隊會警逮捕。張雖辯稱不知陸的共黨身分,但因與陸交情匪淺,陸亦供稱曾向張透露自己身分,軍法處法官遂以《戡亂時期檢肅匪諜條例》「知匪不報」罪將其判刑2年(判決書:(39)安潔字2339號,由督察處長陳仙洲任審判長,楊丕銘、田泰運、邵彬如、陳慶粹任審判官的5人合議庭,書記官洪諒盛)。1951年初依《戒嚴地域監犯臨時處理辦法》從青島東路軍法看守所保釋出獄,計坐牢約半年。

出獄後繼續進修,參與余紀忠《徵信新聞》(《中國時報》前身)的草創事業,為最初十餘名員工之一。余曾任東北保安司令部政治部主任,為張之舊長官。1960年前往美國留學(時為《徵信新聞報》總經理),3年後取得紐約大學政治學碩士。1961年創辦中國徵信所,與《徵信新聞報》同一系統。1966年改組為中華徵信所,後來發展成臺灣最大的專業徵信公司,張因此被稱為「臺灣徵信之父」,其時亦兼任政治大學副教授。

2013年2月26日其妻趙文華向補償基金會提出申請,2013年5月17日經第8屆第12次董事會審核通過予以補償。補償理由為原判決認定張秘明知陸效文為匪諜而不告密檢舉,僅以共同被告之供證為據,惟原判決對於陸效文是否為匪諜並未予詳查敘明,此外別無其他具體佐證,故應認本案非有實據。2018年10月4日經促轉會第一次公告撤銷判刑處分。

-

- 當時年齡: 29 歲

- 當時職業: 興台公司業務部組長

- 裁判/受難年度: 民國39年

- 裁判書字號: (39)安潔字2239號

- 判決主文: 明知為匪諜而不告密檢舉

- 宣告刑度刑期: 有期徒刑2年

- 執行刑度刑期/受難事實: 有期徒刑6月15日

-

1.依促進轉型正義條例,已公告平復國家不法。

-

2.依戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例,已予以補償。