李郁文 ( 李雲龍)

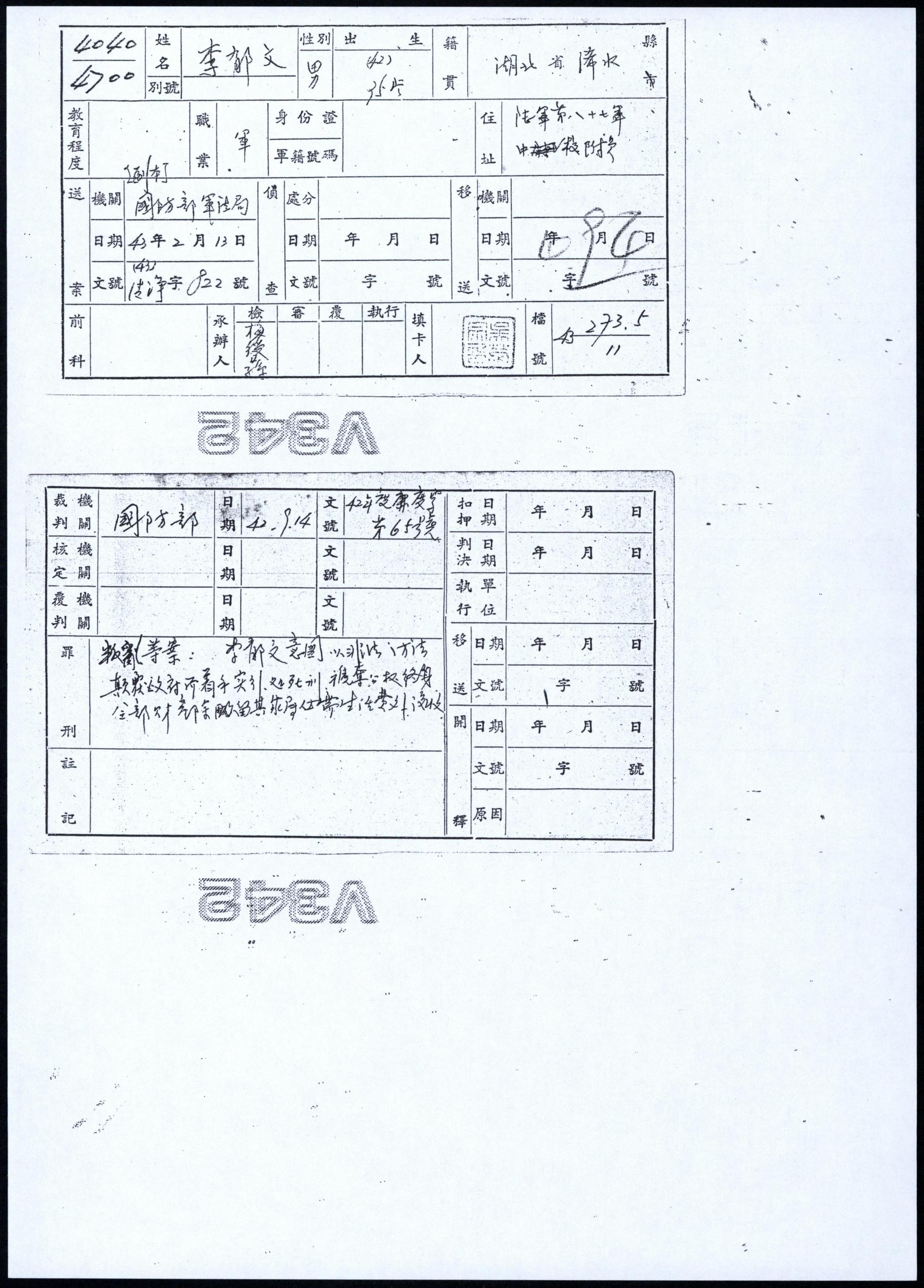

- 李郁文 ( 李雲龍) 男 1918年出生 1954年卒 湖北省 浠水縣人

-

羈押/執行處所: 國防部軍法局、憲兵第8團

- 紀念碑錄名位置:

李郁文(1918-1954),原名李雲龍,男,湖北浠水人,中央軍校十四期步科畢業,1952年8月保密局在偵辦段澐案時,察覺時任第八十七軍中校附員的李郁文曾於1949年9月與中共方面有所接觸,遭一併偵辦,係因段澐案之發展而被發掘偵破之他案,時33歲。

軍校畢業後,分發在第九十五師服務,歷時十餘年。1946年獲派代理陸軍整編第六十二師第九十五旅二八四團三營少校營長,1947年升任二八四團中校副團長。

依國防部(42)年度廉度字第六十五號判決書所載,1949年5月,李郁文從上海保衛戰被俘逃回後,在第七十五軍第九十五師二八四團副團長任內,因對局勢十分失望,獲悉前在北平投共之原國軍第九十五師師長張伯權潛居香港,遂去函聯絡,並於1949年9月請假由舟山來臺,與姚世惠商議後決定去香港訪張。經張伯權介晤中共幹部廖運澤及李姓幹部,並向張伯權告以舟山防地駐軍情形,啣命為廖運澤、張伯權帶致國軍將領詹抑強、郭棟等人函件數封,意圖為策反工作。李郁文返臺後,仍與張伯權致信問候,1949年9月中下旬返回舟山。

李郁文則表示1949年由舟山來臺北,係因妻許瓊琦即將生產,借住第九十五師同袍姚世惠家。並表示當時他到香港時並不知道張伯權是否真的「投匪」,而是在「模糊的心理」下,受了張伯權的騙。李郁文在香港約莫待了3-4天,回臺後即將與張伯權接觸情形,以直接或間接方式告知直屬團長周紹福、副師長席宸炫、師長郭棟、軍長朱致一、詹抑強、姚世惠等人。旋周紹福升任副師長,團長一職原應由李郁文升充,因李曾赴港事而未能升任,後由朱致一另予安插,調為八十七軍中校附員,實為暗降,為部隊內所知之事實。

李郁文個人認為此事曾向上面報告,事情已了,問心無愧。然仍於1953年9月14日由國防部軍法合議庭,依《懲治叛亂條例》第二條第一項,意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行之罪名,判處死刑,褫奪公權終身,全部財產除酌留家屬必需生活外沒收。1954年1月26日總統蔣介石核定判決。1954年1月30日由憲兵第八團綁赴新店安坑刑場執行槍決。執刑前留有給妻子許瓊琦遺書,開頭稱:「我為國十餘年,如此結果殊非意料。」遺書中囑妻日後掃湖北原籍先人墓墳,善為教養兒女。

據李郁文之子周如鯤陳請書稱,父親遭槍決後,政府停發補給眷糧,因告貸無門,一度乞討求生,其和弟妹幸為私立孤兒院收容。全家被扣「紅帽子」之後,人人共棄,時遭譏諷。1986年在法國依親的周如鯤透過國民黨海工會、中國人權協會請求平反,指控當時的情治人員自持優越觀念,存「恐共,貪獎,升官」心態,亂採報復主義,凡經人檢舉,一概嚴辦,「寧可錯殺一萬,絕不留情一個」。李郁文妻許瓊琦則稱:「飽嚐了殘酷和永恆的慘痛。能失去的,全部的失去了」。

1999年11月22日妻子許瓊琦向補償基金會提出補償申請,2004年11月6日經第三屆第二十四次董監事會審核通過予以補償。董監事會審核結果認為:原判決認定李郁文意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行,係以李君之自白與共同被告席宸炫、周紹福等之供述為據,惟李君究竟將何種軍情告知予匪?返臺後究竟有無從事策動工作?原判決均未詳予查證敘明,所指攜回之致國軍將領函件內容如何?亦無查獲扣案之記載;故應認本案非有實據。2019年2月27日經促轉會公告撤銷有罪判決。

撰寫者/資料來源:吳俊瑩

軍校畢業後,分發在第九十五師服務,歷時十餘年。1946年獲派代理陸軍整編第六十二師第九十五旅二八四團三營少校營長,1947年升任二八四團中校副團長。

依國防部(42)年度廉度字第六十五號判決書所載,1949年5月,李郁文從上海保衛戰被俘逃回後,在第七十五軍第九十五師二八四團副團長任內,因對局勢十分失望,獲悉前在北平投共之原國軍第九十五師師長張伯權潛居香港,遂去函聯絡,並於1949年9月請假由舟山來臺,與姚世惠商議後決定去香港訪張。經張伯權介晤中共幹部廖運澤及李姓幹部,並向張伯權告以舟山防地駐軍情形,啣命為廖運澤、張伯權帶致國軍將領詹抑強、郭棟等人函件數封,意圖為策反工作。李郁文返臺後,仍與張伯權致信問候,1949年9月中下旬返回舟山。

李郁文則表示1949年由舟山來臺北,係因妻許瓊琦即將生產,借住第九十五師同袍姚世惠家。並表示當時他到香港時並不知道張伯權是否真的「投匪」,而是在「模糊的心理」下,受了張伯權的騙。李郁文在香港約莫待了3-4天,回臺後即將與張伯權接觸情形,以直接或間接方式告知直屬團長周紹福、副師長席宸炫、師長郭棟、軍長朱致一、詹抑強、姚世惠等人。旋周紹福升任副師長,團長一職原應由李郁文升充,因李曾赴港事而未能升任,後由朱致一另予安插,調為八十七軍中校附員,實為暗降,為部隊內所知之事實。

李郁文個人認為此事曾向上面報告,事情已了,問心無愧。然仍於1953年9月14日由國防部軍法合議庭,依《懲治叛亂條例》第二條第一項,意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行之罪名,判處死刑,褫奪公權終身,全部財產除酌留家屬必需生活外沒收。1954年1月26日總統蔣介石核定判決。1954年1月30日由憲兵第八團綁赴新店安坑刑場執行槍決。執刑前留有給妻子許瓊琦遺書,開頭稱:「我為國十餘年,如此結果殊非意料。」遺書中囑妻日後掃湖北原籍先人墓墳,善為教養兒女。

據李郁文之子周如鯤陳請書稱,父親遭槍決後,政府停發補給眷糧,因告貸無門,一度乞討求生,其和弟妹幸為私立孤兒院收容。全家被扣「紅帽子」之後,人人共棄,時遭譏諷。1986年在法國依親的周如鯤透過國民黨海工會、中國人權協會請求平反,指控當時的情治人員自持優越觀念,存「恐共,貪獎,升官」心態,亂採報復主義,凡經人檢舉,一概嚴辦,「寧可錯殺一萬,絕不留情一個」。李郁文妻許瓊琦則稱:「飽嚐了殘酷和永恆的慘痛。能失去的,全部的失去了」。

1999年11月22日妻子許瓊琦向補償基金會提出補償申請,2004年11月6日經第三屆第二十四次董監事會審核通過予以補償。董監事會審核結果認為:原判決認定李郁文意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行,係以李君之自白與共同被告席宸炫、周紹福等之供述為據,惟李君究竟將何種軍情告知予匪?返臺後究竟有無從事策動工作?原判決均未詳予查證敘明,所指攜回之致國軍將領函件內容如何?亦無查獲扣案之記載;故應認本案非有實據。2019年2月27日經促轉會公告撤銷有罪判決。

-

- 當時年齡: 35 歲

- 當時職業: 陸軍第87軍中校附員

- 裁判/受難年度: 民國42年

- 裁判書字號: (42)亷度字第65號

- 判決主文: 意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行

- 宣告刑度刑期: 死刑

- 執行刑度刑期/受難事實: 死刑

-

1.依促進轉型正義條例,已公告平復國家不法。

-

2.依戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例,已予以補償。