丁邦明 (憲白)

- 丁邦明 (憲白) 男 1920年出生 2001年卒 安徽 懷寧人

-

羈押/執行處所: 三張犁招待所、原臺灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所

- 紀念碑錄名位置:

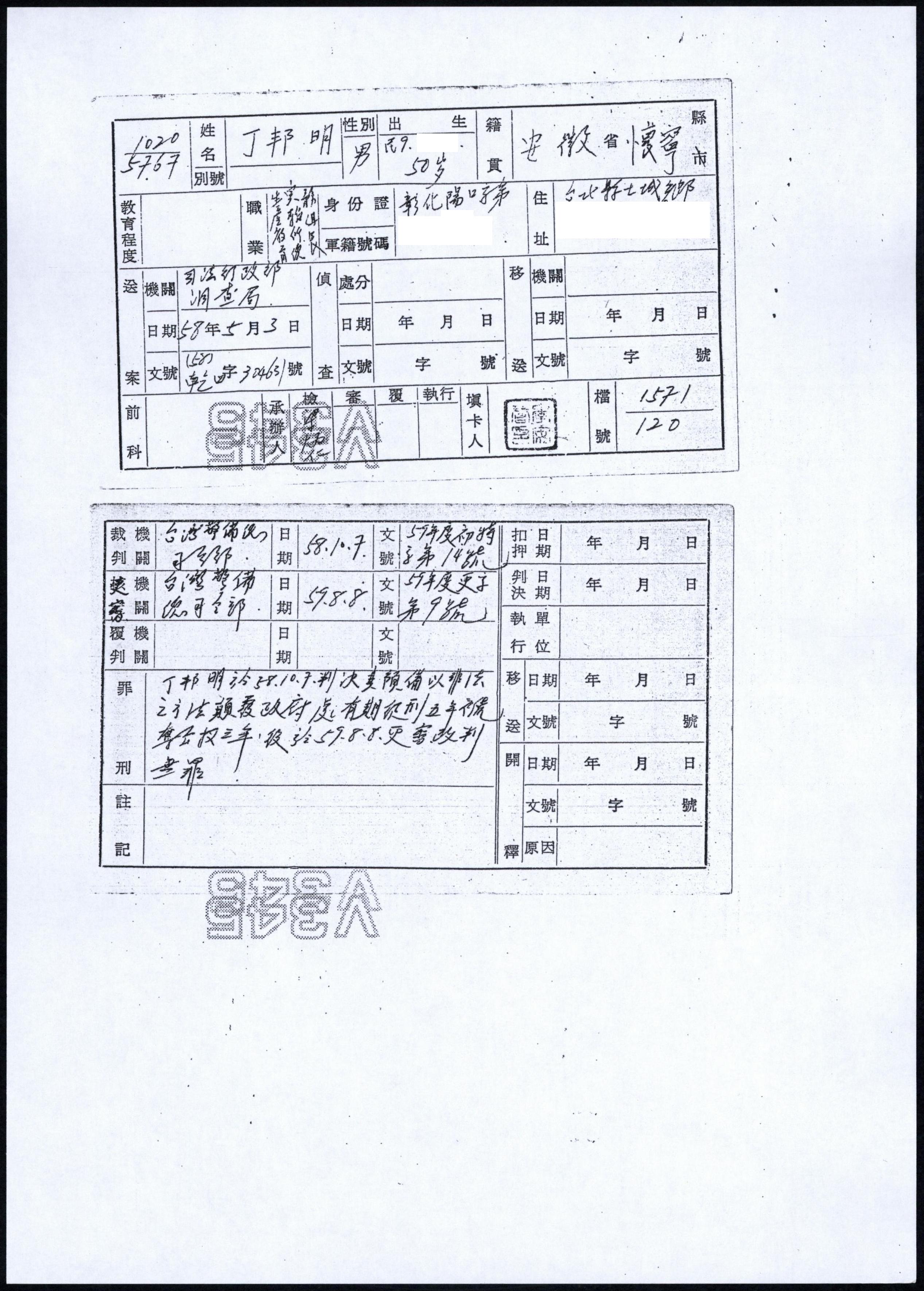

丁邦明(1920-2001) ,別號憲白,男,安徽省懷寧縣人, 其為中校退役軍人,被逮捕時年49歲,擔任臺灣省生產教育實驗所總務組組長。

丁邦明早年在中國大陸時,他畢業於陸軍官校第十五期工科,曾歷任陸軍第七十一軍工兵營長。1948年作戰突圍時為中共俘虜,隨後被押解至遼東復縣,置於中共遼南軍區解放團管訓,歷時4個月。1949年4月獲釋後,經湖南長沙輾轉歸隊,復任第七十一軍二六三團團長。 同年底於廣西作戰再度突圍,1950年1月抵達香港定居。 丁邦明於流亡香港期間,安置於調景嶺。 調景嶺位於香港九龍東部,1950年由港英政府設立,原為安置中國內戰後流亡至港的中華民國軍人及家屬之臨時難民營。 該地地勢偏遠、生活條件艱困,卻因冷戰局勢及國民政府的積極介入,逐漸發展為具有強烈政治色彩的社區。 而由於左派勢力持續滲透,該地區長期存在共產黨間諜活動的威脅,成為冷戰期間國共雙方爭奪影響力的重要據點。 1951年8月,丁邦明在調景嶺居留1年多後抵達臺灣,並於同年辦理反共自覺表白時,坦承曾有戰俘經歷。 然而,根據調查局卷宗記載,丁邦明在1950年夏秋間於調景嶺重遇舊識宗炎(即張宗驥),兩人起初僅互道住址,後經同學提醒,確認宗炎即張宗驥,並懷疑其為中共派駐香港從事策反活動之人。同年7至10月間,丁邦明因得知即將取得臺灣入境證,遂主動前往探訪宗炎。雙方於太平山山頂密談,宗炎指示丁邦明赴臺後蒐集臺灣社會、教育、軍事等情況,並指定以香港筲箕灣某雜貨店作為秘密通信地點。丁邦明應允後,收取書面聯絡資料,準備赴臺執行任務。

1969年4月28日,由於被懷疑涉嫌叛亂,丁邦明遭到司法行政部調查局及臺灣省警備總司令部軍法處羈押。承辦此案的軍事檢察官認為:「丁邦明在1951年6、7月間於香港認識『匪諜分子』宗炎(即張宗驥),在同年9、10月間,丁邦明知道自己即將來到臺灣後又前去尋找他,並接受宗炎交付蒐集臺灣軍政情報的任務。」因此軍事檢察官以「預備以非法之方法顛覆政府」為由起訴丁邦明。 1969年10月7日,臺灣警備總司令部作出「59年度初特字第14號判決」,判處丁邦明「有期徒刑5年」、「褫奪公權3年」。 同年11月7日,丁邦明不服判決提起覆判。 1969年12月16日,丁邦明的覆判聲請成功,國防部作出「58年覆普繕字第189號」判決,判決書中指出丁邦明於1951年8月就已來到臺灣,這與原判決互相矛盾,因此判決此案發回更審。 1970年8月8日,臺灣警備總司令部作出「59年度更字第9號 60年勁需字第5099號」判決,根據更審判決查明之事實,丁邦明實際於1951年8月即已抵達臺灣,且此後從未有出境紀錄。 軍事檢察官指控丁邦明於1951年9月至10月間接受宗炎任務的指稱,因而與客觀事實出現明顯矛盾。 此外,丁邦明雖於偵訊時的自白雖承認曾與宗炎聯繫並接受指示,但丁邦明也辯稱,原本計畫將聯絡資料交予駐港國防部人員,惟因聯絡未果,在來臺途中將資料撕毀棄於海中,且到臺後未曾執行任何情報蒐集行為。 法庭認為,丁邦明赴臺時間在先,且期間內無再離境紀錄,檢察官主張的任務交付時序不合,且無其他客觀證據可佐證僅憑自白成立犯罪,因此法庭宣判丁邦明為無罪。

2000年,丁邦明提起依據《戒嚴時期人民受損權利回復條例》向板橋地方法院聲請冤獄賠償,板橋地方法院作出「89年度賠字第15號」決定,認為丁邦明被非法羈押495日應獲得賠償。 但是最高法院檢察署聲請覆議,於是司法院冤獄賠償覆議委員會作出「89年度台覆字第131號」決定。司法院冤獄賠償覆議委員會認為「原決定機關在無明確羈押資料佐證的情況下,直接准許聲請人賠償之全部請求,顯然有疑義」,於是將原決定撤銷。 2000年8月31日,丁邦明再次提起冤獄賠償聲請,臺灣板橋地方法作出「89年度賠更字第8號」決定,以「本件聲請人之受羈押,顯係因聲請人於偵訊時自為不當之自白犯罪所致」 為由,依據《冤獄賠償法》第13條第2項規定,裁定駁回聲請。對此丁邦明提出了覆議聲請,於是案件再次來到了司法院冤獄賠償覆議委員會 。2001年2月22日,司法院冤獄賠償覆議委員會作出「90年度台覆字第57號」決定,委員會指出此前就已提及,本案關鍵在於「有無為虛偽之自白?其自白之內容如何?是否因該自白致受羈押而有不得請求賠償之情形?」而原決定機關尚未詳細調查,就直接駁回請,於是再次撤銷原決定。 雖然丁邦明在2001年3月3日過世,但是丁邦明的家屬聲請「承受訴訟」,繼續父親未完成的冤獄賠償聲請。

2001年5月21日,臺灣板橋地方法院刑事第五庭作出「90年度賠更〔2〕字第4號」決定。 板橋地方法院指出,當年軍事檢察官起訴丁邦明的關鍵證據,僅憑其「自白」及證人陳懷岳的證言,但根據《戒嚴時期人民受損權利回復條例》第5條規定,被告的自白必須非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺或違法羈押,否則不具證據能力。由於更審判決已確認丁邦明無罪,原審判中採信的「被告自白」完全失去法律效力,不能作為不利於聲請人的證據,因此法院認定丁邦明的羈押期間完全符合冤獄條件。因此法院最終依據《戒嚴時期人民受損權利回復條例》第6條第1項第3款、《冤獄賠償法》第3條第1項、第13條第2項,認定丁邦明在無罪判決確定前,因冤獄遭受490天羈押,應獲得國家賠償。

2024年7月12日法務部辦理公告平復丁邦明行政不法案件。

撰寫者:「國家人權記憶庫人物資料增補第一期計畫」委託研究案 / 胡毓文

-

1.依促進轉型正義條例,已公告平復國家不法。

-

2.依戒嚴時期人民受損權利回復條例,已予以賠償。