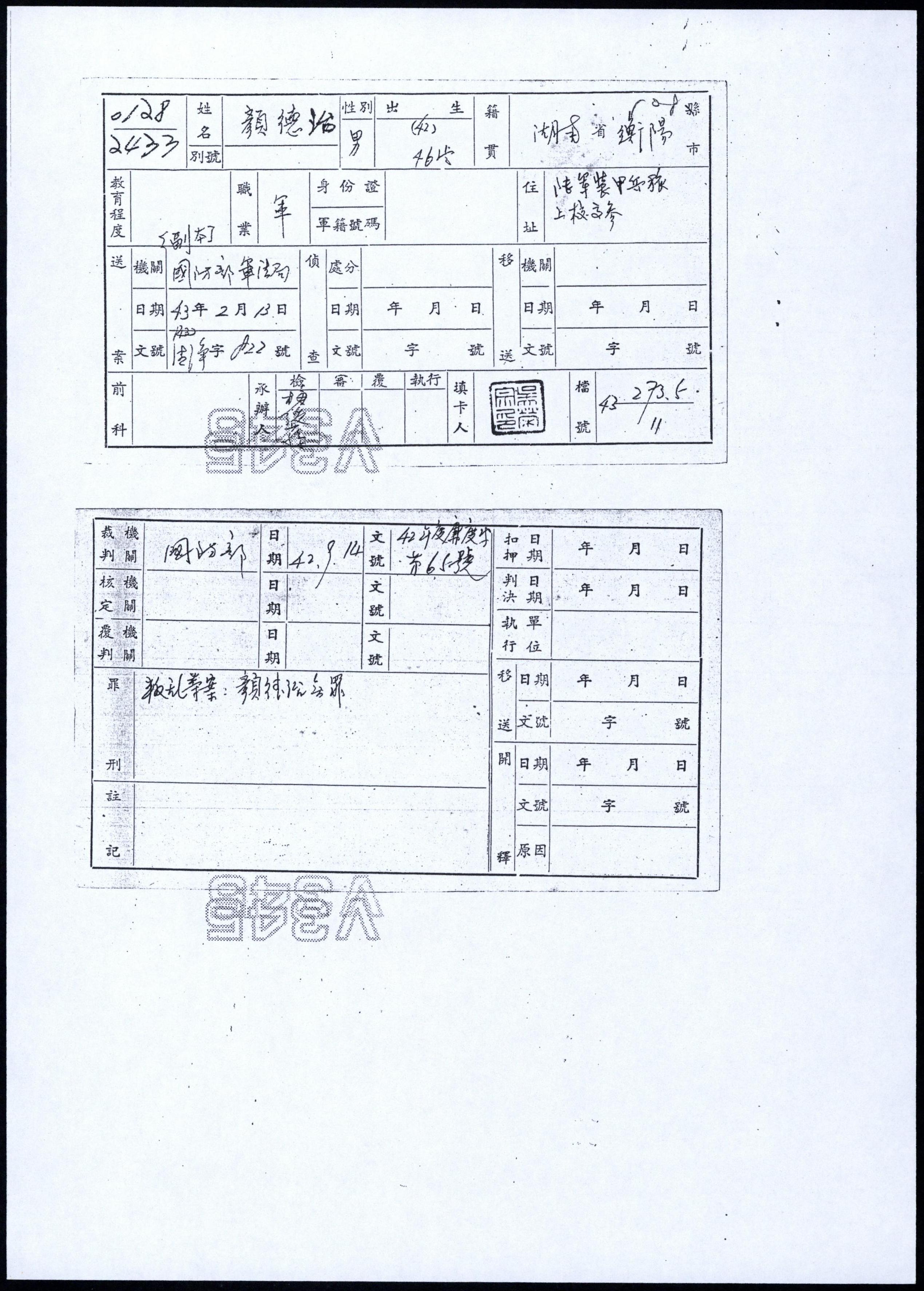

顏德治

- 顏德治 男 1908年出生 1995年卒 湖南省 衡陽市人

-

羈押/執行處所: 國防部軍法局

- 紀念碑錄名位置:

顏德治,(1907-1995),男,湖南衡陽人,中央軍校第六期步科畢業,陸軍裝甲兵旅上校高參。1952年8月18日因「陸軍段澐等案」被捕,時46歲。

1945年8月在第八十六軍第六十七師二○一團團長任內,因「搜剿努力,鹵獲特多」,獲頒五等雲麾勳章1座。1949年秋升任第八十七軍副軍長(代理軍長朱致一),1951年8月調任裝甲旅高參。

軍事檢察官起訴書稱,顏德治於1949年秋間充任陸軍第八十七軍第二二○師師長任內,由舟山防地請假返湘接眷,致陷共區,因遇戴石渠而發生聯繫,遂相偕至香港,並奉戴石渠令來臺策動舊部叛變。抵臺灣後,於1950年6月將策反任務告知陸軍第八十七軍第十師副師長凌均桂等人。

但顏德治表示,其當時擔任副軍長職務,是到廣西柳州接眷,而非湖南,並隨政府轉進重慶,在解放軍進入重慶前攜眷返湘,因偶遇戴石渠,為其迫令修書策動舊部,但未允諾。旋前往香港,在港期間發覺被跟蹤,遂密函凌均桂告知被匪脅迫情事,並轉知部屬,今後如有不正言論,請勿置信。顏在香港寫信給朱致一辦入境證,1950年5-6月間脫險來臺後,曾將陷共經過公開告知同事,並曾於公共場所斥罵戴石渠,且將全部眷屬自大陸接運來臺,並未「為匪工作」。

國防部42年度廉度字第65號判決書稱,有關顏在香港致函凌均桂之事,雖據凌供述並未收到,但顏德治抵臺後,曾面詢凌有無接獲渠在香港所發函件,則為凌所承認之事實,故顏所稱函告事,尚可憑信。若顏甘心附匪,在柳州危急時,儘可就近返衡陽原籍,何必帶著大批眷屬轉進重慶,後又輾轉潛逃至香港。嗣抵臺後,復曾公然斥罵戴石渠,並將全部眷屬偷渡來臺。且當庭陳述陷共經過時,聲淚俱下,足見其意志尚屬忠貞,別無具體事證可證明確有附匪行為,不能令負叛亂罪責,判決無罪。

其子顏新等2010年12月13日向補償基金會申請補償及恢復名譽,2011年10月28日經第七屆第十一次董監事會審核通過。補償理由為原判決認顏德治因無具體事證可以證明其有附匪行為而經判決無罪,則其判決無罪開釋前遭羈押受限制人身自由之期間,應認符合補償條例第15條之1第3款之規定,故予以補償。

撰寫者/資料來源:吳俊瑩

1945年8月在第八十六軍第六十七師二○一團團長任內,因「搜剿努力,鹵獲特多」,獲頒五等雲麾勳章1座。1949年秋升任第八十七軍副軍長(代理軍長朱致一),1951年8月調任裝甲旅高參。

軍事檢察官起訴書稱,顏德治於1949年秋間充任陸軍第八十七軍第二二○師師長任內,由舟山防地請假返湘接眷,致陷共區,因遇戴石渠而發生聯繫,遂相偕至香港,並奉戴石渠令來臺策動舊部叛變。抵臺灣後,於1950年6月將策反任務告知陸軍第八十七軍第十師副師長凌均桂等人。

但顏德治表示,其當時擔任副軍長職務,是到廣西柳州接眷,而非湖南,並隨政府轉進重慶,在解放軍進入重慶前攜眷返湘,因偶遇戴石渠,為其迫令修書策動舊部,但未允諾。旋前往香港,在港期間發覺被跟蹤,遂密函凌均桂告知被匪脅迫情事,並轉知部屬,今後如有不正言論,請勿置信。顏在香港寫信給朱致一辦入境證,1950年5-6月間脫險來臺後,曾將陷共經過公開告知同事,並曾於公共場所斥罵戴石渠,且將全部眷屬自大陸接運來臺,並未「為匪工作」。

國防部42年度廉度字第65號判決書稱,有關顏在香港致函凌均桂之事,雖據凌供述並未收到,但顏德治抵臺後,曾面詢凌有無接獲渠在香港所發函件,則為凌所承認之事實,故顏所稱函告事,尚可憑信。若顏甘心附匪,在柳州危急時,儘可就近返衡陽原籍,何必帶著大批眷屬轉進重慶,後又輾轉潛逃至香港。嗣抵臺後,復曾公然斥罵戴石渠,並將全部眷屬偷渡來臺。且當庭陳述陷共經過時,聲淚俱下,足見其意志尚屬忠貞,別無具體事證可證明確有附匪行為,不能令負叛亂罪責,判決無罪。

其子顏新等2010年12月13日向補償基金會申請補償及恢復名譽,2011年10月28日經第七屆第十一次董監事會審核通過。補償理由為原判決認顏德治因無具體事證可以證明其有附匪行為而經判決無罪,則其判決無罪開釋前遭羈押受限制人身自由之期間,應認符合補償條例第15條之1第3款之規定,故予以補償。

-

- 當時年齡: 46 歲

- 當時職業: 陸軍裝甲兵旅上校高參

- 裁判/受難年度: 民國42年

- 裁判書字號: (42)亷度字第65號

- 判決主文: 無罪

- 宣告刑度刑期: 無罪

- 執行刑度刑期/受難事實: 限制人身自由1年5月

-

1.依促進轉型正義條例,已公告平復國家不法。

-

2.依戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例,已予以補償。